プジョーの新たな旗艦SUV、新型プジョー3008が日本に上陸した。先進の48Vマイルドハイブリッドを先行導入し、未来的なデザインと快適な走行性能を両立。STLA-Mediumプラットフォームによる進化、そして「運転そのものが目的になる」というオーナーの喜びを追求した一台だ。

クラシックCASIOなら公式CASIOオンラインストア

外車限定の車買取サービス【外車バトン】

新型プジョー 3008の発表会が行われた。ハイブリッドとBEVの2種類のパワートレインが用意されるが、今回はハイブリッドのみ。アリュールハイブリッドが4,890,000円、GT ハイブリッドが5,400,000円、GT アルカンターラパッケージが5,580,000円の3ラインナップとなる。

ステランティスジャパン株式会社の代表取締役社長である成田仁氏は、同社が日本市場に展開する8つのブランドについて説明した。これらのブランドはアメリカ、フランス、イタリアをルーツとし、それぞれの国の文化、歴史、ライフスタイルを体現していると述べた。

特に、115年の歴史を持つフランスの老舗ブランドであるプジョーに焦点を当てた。プジョーは1810年に創業し、当初は鉄製品、特にペッパーミルや自転車などを手掛けていたという。自動車産業への参入は1889年で、パリ万博において初のガソリン車を展示。その後、1948年には初の量産モデル「203」が登場した。

成田社長は、自身のプジョーへの深い思い入れを語った。初めて購入した新車が1998年のプジョー 306 XSIであったこと、さらに306 ブレイクで家族旅行を楽しんだ経験が、プジョーとの個人的な繋がりを形成していると述べた。

現在の日本市場におけるプジョーのラインナップは多岐にわたり、208、2008といったコンパクトモデルから、ミドルサイズハッチバックの308、ファストバックの408、そしてグランドツーリングモデルのリフターなどが導入されていることを紹介した。特筆すべきは、多くのモデルで電動化が推進されている点である。ガソリン車やディーゼル車に加え、ハイブリッド車や電気自動車といった多様なパワートレインを提供することで、時代のニーズに応えていることを強調した。

この春から掲げられた新しいブランドコンセプトは「SERIOUS ABOUT PLEASURE(車を運転すること、所有することの喜びに真摯に向き合う)」であると明かされた。今回発表された新型PEUGEOT 3008は、国内市場においてCセグメントSUVとして位置づけられる。このモデルは新時代のSUVとして、新しいコンセプトのもとで生まれ変わったと紹介された。

プジョー本社から、電動パワートレインシステムデザインエキスパートのリドゥアン ハバーニ氏が、新型「PEUGEOT 3008」に搭載された革新的な48Vマイルドハイブリッドシステムに関する詳細なプレゼンテーションを行い、その技術的な優位性と、プジョーが目指す電動化時代の新たなドライビング体験の創造について語った。ハバーニ氏は、自身の長年にわたるハイブリッド技術への情熱と実績を背景に、この新システムがどのようにして燃費効率、排出ガス削減、そしてドライバビリティを飛躍的に向上させるのかを具体的に説明した。

ハバーニ氏は、ハイブリッド技術の開発に19年もの歳月を費やしてきた、まさにこの分野のパイオニアである。彼のキャリアは、初期のマイクロハイブリッド(12Vストップ&スタートシステム)から始まり、P0およびP1アーキテクチャといった基礎的なシステム、そして「PEUGEOT 308」に採用されたP2ハイブリッドDCTシステムのようなより高度なシステムへと、常に進化の最前線で貢献してきた。この豊富な経験こそが、新型「PEUGEOT 3008」に搭載された最新のハイブリッドシステムの礎となっている。

同氏は、ハイブリッドシステムによる効率向上について、具体的な数値を用いてその効果を強調した。48Vシステムでは、従来のガソリン車と比較して燃費が約20%向上する可能性があり、さらに高電圧のハイブリッドシステムであれば、その効率向上は最大30%にも達すると述べている。これは、単に燃費を向上させるだけでなく、地球温暖化の原因となる排出ガスの大幅な削減にも直結する重要な進歩であり、持続可能なモビリティの実現に向けたプジョーの強いコミットメントを示している。

ハバーニ氏は、ハイブリッドシステムの「トポロジー」、すなわちアーキテクチャには大きく分けて3つの主要なタイプが存在することを解説した。まず、シリーズハイブリッドは、エンジンが直接車輪を駆動せず、発電機を通じて電気を生成し、その電力でモーターを動かして車輪を駆動する方式である。エンジンと車輪の間には電気的な接続のみが存在する。次に、パラレルハイブリッドは、エンジンとモーターの両方が機械的に車輪を駆動することができ、両者のパワーを状況に応じて使い分けることが可能となる。そして、ミックスハイブリッドは、シリーズとパラレルの両方の利点を組み合わせたもので、例えばホンダなどが採用しているシステムがこれに該当する。この方式は、高速走行時に発生しやすい電力消費の問題を、機械的な接続を追加することで解決し、効率的な走行を実現する。

これらの主要なトポロジーの中には、さらにP0、P1、P2、P3、P4といった異なるモーターの配置や接続方法を示す「Pアーキテクチャ」が存在する。「PEUGEOT 308」のハイブリッドシステムが採用しているのは、モーターがトランスミッションの入力軸に配置されるP2ハイブリッドDCTアーキテクチャであり、エンジンとモーターの連携を効率的に行うことで、スムーズな加減速と高い燃費性能を両立させている。

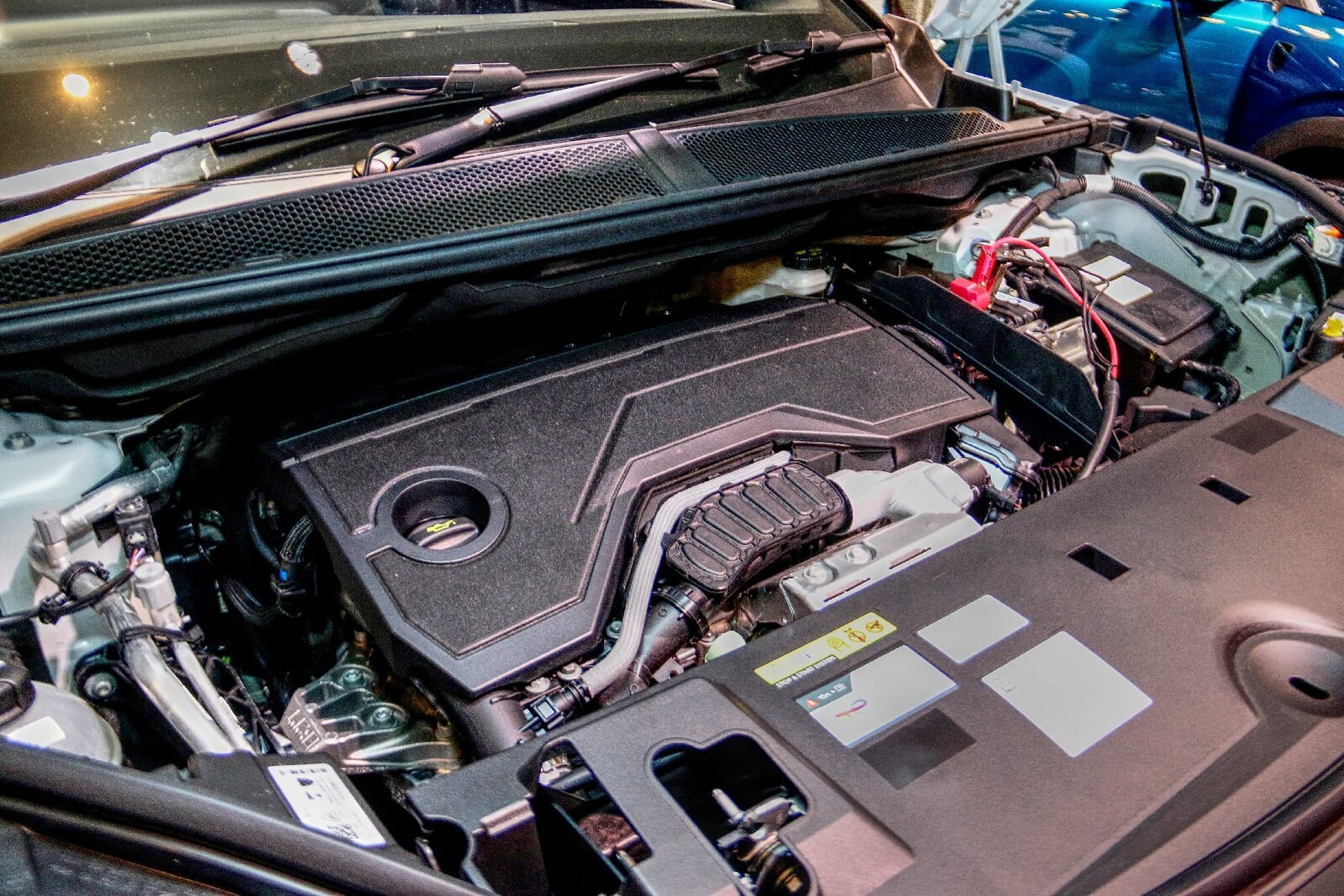

新型「PEUGEOT 3008」に搭載される48Vマイルドハイブリッドシステムは、プジョーが培ってきた最新の技術を結集したものであり、その構成部品の一つ一つが、効率と性能の最大化のために綿密に設計されている。

システムの中核をなすのは、新開発の1.2L直列3気筒ガソリンターボエンジンである。このエンジンは、最高出力100 kW(136 ps)、最大トルク230 Nmを発揮し、高い走行性能と環境性能を両立させている。

エンジンとトランスミッションの間には、K0クラッチが配置されており、これによってエンジンとトランスミッションを完全に切り離すことが可能となる。これにより、EV走行時や回生時など、エンジンを停止させることで燃費向上と排出ガス削減に貢献する。トランスミッションには、デュアルクラッチ式トランスミッション(6速)が採用されている。このトランスミッションは、電動走行を可能にするだけでなく、EV走行時に常に最適なギアを選択することで、より効率的でスムーズなドライビングを実現する。また、オイル冷却式のC1/C2クラッチが搭載されており、高い耐久性と信頼性を確保している。

最も注目すべきは、システムの主役とも言える電動モーター(EM)である。この48V、16 kWの牽引力を持つモーターは、単に車両を駆動するだけでなく、主に回生(エネルギー回収)のために設計されている点が特徴だ。20kWから25kWという非常に高い回生能力を持ち、減速時に発生する運動エネルギーを効率的に電気エネルギーへと変換し、バッテリーに蓄えることで、燃費向上に大きく貢献する。

さらに、エンジンの始動を補助し、電気駆動とハイブリッド駆動間のスムーズな移行を可能にするベルトスターター(BS)も搭載されている。そして、このシステム全体を支えるのが、0.9 kWhのエネルギー容量を持つ48V駆動用バッテリーである。このバッテリーは、22 kWの牽引電力と25 kWの充電能力を提供し、モーターの駆動と回生エネルギーの貯蔵を効率的に行う。

この先進的なシステムにより、新型「PEUGEOT 3008」は驚くべき環境性能と効率性を実現している。WLTCサイクルでのテスト結果は、その証左となる。同モデルは、走行時間の約50%を「エンジン停止状態」で過ごすことが可能であるとハバーニ氏は語った。これは、電気駆動中か、または回生中であることを意味し、都市部での走行や渋滞時において、燃料消費を大幅に抑制できることを示唆している。

回生効率の高さも特筆すべき点である。48Vシステムでありながら、20kWの電力で90%以上の回生率を達成できるという。高電圧システムであれば100%の回生も技術的には可能だが、そのためにはより多くの電力が必要となるため、48Vシステムでのこの高い回生率は、システムの最適化がいかに図られているかを物語っている。

CO2排出量の削減は、このハイブリッドシステムの最重要目標の一つである。EV走行を増やすことでCO2排出量を確実に削減できるが、同時に、エンジンの効率を最大化するために、必要に応じてエンジンを点火させる戦略もとられている。このバランスの取れた制御が、総合的なCO2削減に繋がっている。結果として、WLTCモードで19.4km/Lという優れた燃費性能を実現し、輸入CセグメントSUVとしては唯一、環境性能割1%の対象となるという快挙を達成している。これは、ユーザーにとっても経済的なメリットとなるだけでなく、プジョーが環境性能においても業界をリードしていることを明確に示している。

ハバーニ氏は、このハイブリッドシステムがもたらすドライバビリティの向上についても言及した。自動変速機と比較しても、同等かそれ以上の走行感覚とシフト品質を提供すると評価されており、ドライバーは非常にスムーズで快適な運転体験を享受できる。

特に、48Vシステムが低速域でのパワーと加速を向上させる点は注目に値する。電動モーターは、発進時に直接50 Nmのトルクを発生させ、さらにギア比によってプライマリーシャフトでは150 Nmにも達する。これにより、停止状態からの発進や低速からの加速時において、非常に力強く、かつスムーズな加速感を実現しており、都市部での運転やストップ&ゴーの多い状況において、ドライバーに大きなアドバンテージをもたらす。

ハバーニ氏は、この革新的なハイブリッドシステムが、以下の明確な目的のために設計されたと力強く結論付けた。

第一に、排出ガス削減である。最適化された電気システムにより、CO2排出量を20%削減することを目指している。これは、プジョーが持続可能な社会の実現に貢献するという強い意志の表れである。

第二に、電気駆動の活用である。走行時間の50%を電気で走行することが可能だが、これは単に電動走行距離を延ばすことだけが目的ではない。最も重要なのは、その走行がシステムの効率向上にどのように貢献するかという点である。

第三に、効率向上である。単に電動化するだけでなく、ドライビング全体の効率向上を追求することで、ユーザーに優れた燃費性能と経済性を提供する。

そして最後に、信頼性である。このシステムは、非常に信頼性の高いものとして設計されており、主流のシステムとして広く普及することを目指している。これは、プジョーが提供する技術が、日々の生活の中で安心して利用できるものであるという確固たる自信を示している。

プジョー ブランド統括の小川隼平氏は、新型「PEUGEOT 3008」が日本におけるプジョーブランドにとって待望のフルモデルチェンジを果たしたと語った。同モデルは、プジョーブランドのフラッグシップでありながら、日本での販売の約20%を担う主力モデルとして、その重要性が強調された。

小川氏は、新型3008の主要な進化点として、以下の3つのヘッドラインを挙げた。

まず、新開発のSTLA-Mediumプラットフォームの日本導入モデルとして、全面的に刷新されたことが特筆される。このプラットフォームは、ステランティスがC・Dセグメント向けに開発した新世代の電動車用アーキテクチャであり、バッテリーEV向けに設計されつつも、マルチエネルギーに対応可能な高い柔軟性を持ち合わせている。また、キャビンスペースを最大化するフラットフロア設計と、各ブランドの個性を表現できるモジュール性が特徴である。このプラットフォームの採用により、新型3008はダイナミックなボディサイズでありながら、プジョーらしい俊敏性(アジリティ)を発揮すると述べられた。

次に、2つの電動化されたパワートレインを搭載し、優れた環境性能を実現している点が挙げられる。具体的には、本日発表・発売された3008ハイブリッドと、2025年内に発売予定の電気自動車モデルE-3008の2タイプをラインナップする。3008ハイブリッドは、新開発の1.2L直列3気筒ガソリンターボエンジンに、電動モーターを内蔵した6速デュアルクラッチ式トランスミッションを組み合わせた48Vマイルドハイブリッドシステムを搭載している。モーターアシストにより発進・加速が滑らかになり、市街地では最大50%の時間をエンジン停止状態で走行が可能だ。さらに、低速時(約30km/hまで)の100%電動走行も実現しており、その燃費はWLTCモードで19.4km/Lを達成。これは輸入CセグメントSUVにおいて唯一、環境性能割1%の対象となる優れた数値である。

新型3008のエクステリアデザインは、ファストバックタイルを大胆に取り入れ、クーペフォルムとSUVの力強さを融合させた、空力性能に優れた流麗なデザインが特徴である。フロントには、ブランドエンブレムを配した大型フレームレスグリルと、プジョーの象徴であるライオンの爪をモチーフにしたLEDデイタイムランニングライトが採用され、力強さと洗練さを両立させている。リアには、シャープな3本のLEDランプがデザインされ、夜間における独創的な存在感を放つ。また、ヘッドライトには、走行状況に応じて自動で照射をコントロールする薄型マトリクスLEDヘッドライトを搭載し、高い安全性と視認性を確保している。

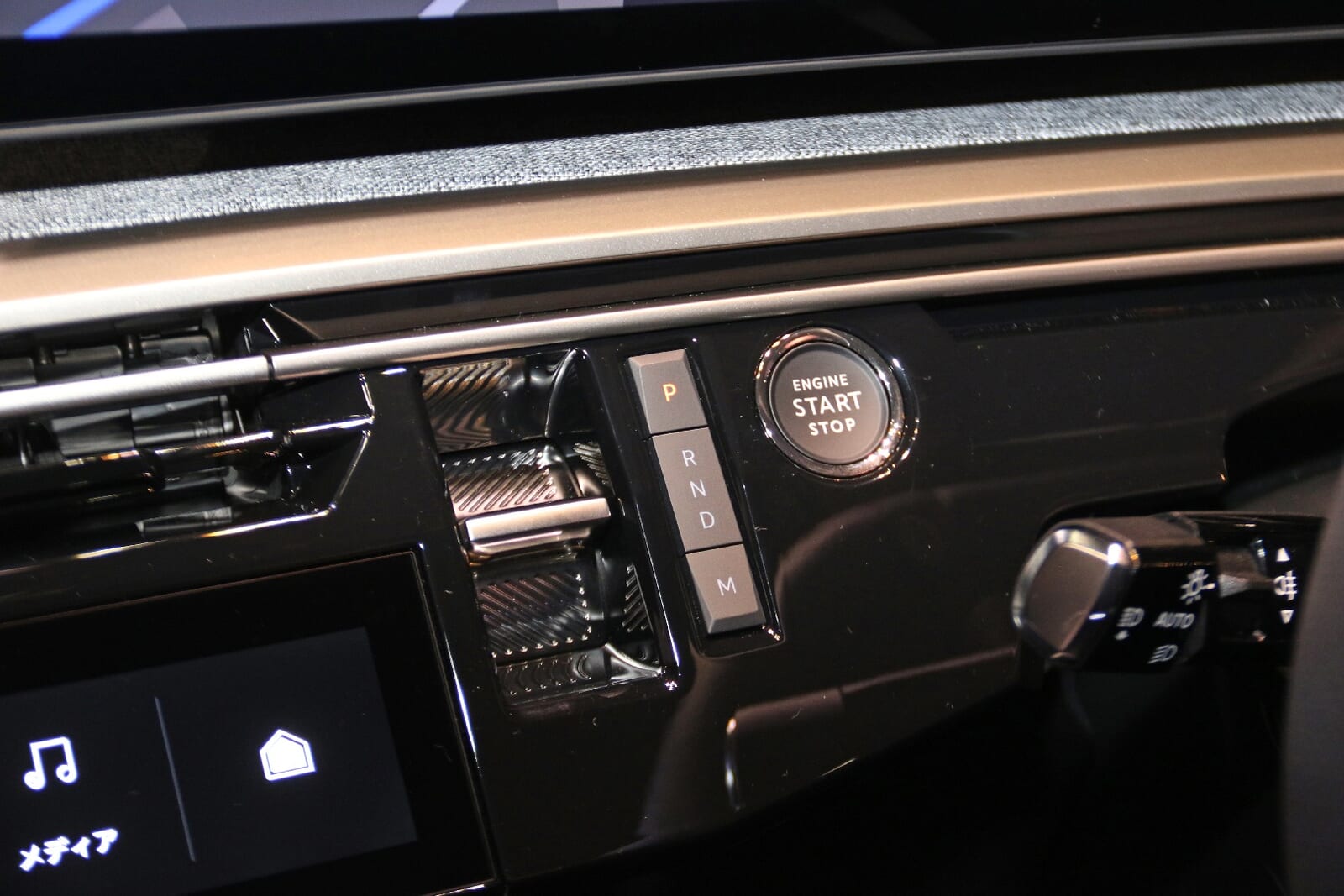

インテリアは、機能性とデザインが融合した先進的な空間を創出している。ダッシュボードからドアトリムへ流れるような水平基調の造形は、乗員に広々とした開放感を与えている。新開発のプジョーパノラミックi-Cockpitは、21インチのパノラミックスクリーンが未来的なフローティングデザインを実現し、ドライバーに必要な情報を直感的に表示する。さらに、ダッシュボード中央には、カスタマイズ可能なi-Toggles(アイトグル)*が配置され、頻繁に使う機能を登録することで、計10個のショートカットキーとして素早くアクセスできるよう設計されている。これにより、運転中の操作性を大幅に向上させている。GTグレードのアルカンターラパッケージシートは、高いホールド感を提供するとともに、プジョー初となるアダプティブボルスター機能により、ドライバーの体型や好みに合わせてフィット感を細かく調整できるなど、快適性へのこだわりが随所に感じられる。

新型「PEUGEOT 3008」の価格は、Allure Hybridが4,890,000円、GT Hybridが5,400,000円、そしてGTアルカンターラパッケージ Hybridが5,580,000円となっている。これらの価格は、先代3008と同等の価格設定となっており、先進的な技術とデザインを備えながらも、ユーザーにとって魅力的な価格帯を維持している。

ボディカラーは、新色のインガロブルーに加え、オブセッションブルー、オケナイトホワイトの3色が用意されており、個性とエレガンスを表現する選択肢を提供している。新型「PEUGEOT 3008」は、電動化、先進的なデザイン、そして卓越した走行性能を兼ね備え、日本市場においてプジョーブランドの新たな旗艦モデルとなることが期待されている。

プジョーオーナーでもあるMCの安東弘樹氏による試乗インプレッションと、プジョー ブランド統括の小川隼平氏とのトークショーが繰り広げられた。安東氏は、新型3008の持つ魅力について、自身の経験を交えながら熱く語った。

安東氏はまず、新型3008のエクステリアデザインに言及し、自身の愛車であるe-208が持つ「塊感」がお気に入りだと前置きした上で、新型3008がファストバックのシャープさとSUVの力強い塊感を素晴らしい形で融合させていると高く評価した。特に、プジョーの象徴とも言えるライオンの爪をモチーフにしたLEDデイタイムランニングライトについては、e-208が1本であるのに対し、新型3008では3本に進化している点を指摘し、その立体的な新エンブレムとともに絶賛した。細部にわたるデザインの進化が、新型3008の持つ存在感を一層際立たせているようだ。

試乗の感想では、安東氏自身の運転に対する好みが明確に示された。小排気量ターボエンジン、クラッチトランスミッション、そしてリニアなモーターの組み合わせが理想的であると述べ、新型3008のパワートレインがこれらの要素を全て満たしているため、「気持ち悪いわけがない」と表現。この言葉からは、新型3008の走りの完成度の高さと、ドライバーの期待を裏切らないリニアなフィーリングへの確信が感じられる。

特に高速道路での加減速においては、そのスムーズさが際立っていたと安東氏は評価しした。また、マニュアルモードとパドルシフトを使用することで瞬時にシフトダウンができる点も高く評価しており、ドライバーが意のままに車両をコントロールできる楽しさに触れていた。

さらに、燃費性能についても驚きの声が上がっていた。WLTCモード燃費19.4km/Lというカタログ値に対し、実際に100km走行した際のトリップコンピューター表示が23.8km/Lであったことを挙げ、特に高速走行における燃費の良さを強調。デュアルクラッチトランスミッション(DCT)と電動モーターの瞬発力が融合した走りは、「めちゃめちゃ気持ちいい」と表現され、効率性とドライビングプレジャーが高次元で両立していることが伺える。

内装については、運転席の「包まれ感のあるコックピット」と「素晴らしいシート」が称賛された。安東氏は以前に腰を痛めた経験があるそうで、その経験から「プジョーのシートに座ると腰が楽になる」と語り、長距離移動でも疲れにくい、人間工学に基づいたシート設計の優位性を実体験として述べた。ドライバーがコックピットに自然に溶け込めるような設計は、運転に集中できる環境を提供し、プジョーが提唱する「運転の喜び」に直結していると言えるだろう。

プジョーオーナーであることの喜びを問われた安東氏は、その魅力を「この車は移動の手段ではなく、運転そのものが目的になる」と表現した。そして、「永遠に目的地に着きたくない」という気持ちになることこそが、プジョーを所有する最大の喜びであると熱く語った。これは、プジョーが単なる交通手段ではなく、ドライバーに感動と高揚感を与える存在であることを端的に示している。

日本の新車販売における輸入車の割合がわずか7%であることに触れ、より多くの人にプジョーの持つ「ダイレクトな感覚」を知ってほしいと、安東氏はメッセージを送った。新型3008が、その魅力をより多くの人に伝える一台となることが期待される。

発表会終了後、ラウンドテーブルが2部構成で行われた。最初は成田氏、小川氏によるラウンドテーブルだ。

―新型3008の市場でのポジションと目標販売台数

新型3008は、CセグメントSUV市場において、直接的なライバルはいないと考えています。プジョーブランドは新規顧客が約7割であり、その多くが国産車からの乗り換えであるため、国産・輸入車問わず幅広い層にアピールできるモデルと見ています。強みは外観の美しさと優れたドライバビリティで、年間2,000台の販売目標を掲げ、これはプジョー全体の年間8,000台の販売目標の柱の一つとなるでしょう。リフターと3008が、日本におけるプジョーブランドのビジネスの二大柱になると期待しています。

―デザインのトレンド

3008のファストバックデザインは、プジョー全てのSUVモデルのトレンドとなるわけではないです。兄弟車の308はボックス型のデザインであり、ターゲットやデザインコンセプトが明確に分かれています。今後の208モデルチェンジでもファストバックになるとは限らず、従来のボクシーなデザインを維持する可能性が高いです。

―日本仕様と欧州仕様の違い

新型3008は、基本的に欧州仕様のハンドル位置が違うだけで、日本に導入されたグローバルモデルであり、大きな変更点はないです。

―3008のマーケティング戦略とターゲットユーザー

今後導入される3列シートの「5008」との棲み分けについて、3008は夫婦二人乗りや、子供が独立した層など、少人数での郊外への移動を想定しています。5008はより家族向けであり、リフターとも顧客層が競合する可能性があるものの、ライフスタイルに応じて選択肢を提供できる点がプジョーブランドの強みであると考えています。マーケティング戦略はマスアプローチとし、まず広くデザインを世の中に知らしめることで、独自の個性的なデザインに魅力を感じる幅広い層を獲得することを目指しています。デザインだけでなく、技術(特にマイルドハイブリッドの合理性)も訴求していく方針です。

―先代3008の販売台数

先代(2代目)3008の累計販売台数は14,650台で、年間ピークは2018年の2,600台でした。

―E-3008(BEV)の日本導入タイミング

e-3008の日本発売が2025年内とされたのは、開発や生産の都合であり、市場の需要が十分ではないからではないです。ステランティスグループの強みは多様なパワートレインの選択肢を提供できることであり、本来はハイブリッドとBEVを同時に発売したかったです。現在の日本市場ではマイルドハイブリッドが主力になると見込まれますが、EVの販売比率が増加しているため、顧客の需要があればBEVの導入も増えていく可能性があります。

―好評なパワートレインと今後の展望

これまでプジョーでは、小型車ではガソリンモデル、大型車ではディーゼルモデルの燃費とランニングコストが高く評価されていました。ディーゼル車の継続が困難な状況になったため、ディーゼルの代替としてガソリン+ハイブリッドのパワートレインを導入しました。この新しいパワートレインはシトロエンC4から導入され、他のステランティスブランドにも展開されており、非常に好評です。ストップ&ゴーでの燃費の良さ、DCTによるダイレクト感のあるドライバビリティ、そして電動化による俊敏な走りが特徴で、欧州車らしいキビキビとした走りを実現しています。

ステランティスブランドは「ステートメントブランド」であり、顧客のライフスタイルを表現するための商品であります。国産車とプレミアムブランドの中間にある価格帯で、個性的なデザインと走りを重視した車を提供しており、プジョーはその典型です。プジョーの新しいコアバリュー「SERIOUS ABOUT PLEASURE」は、「所有する喜び」と「運転する喜び」を体現しており、これは20数年前からプジョーに乗っている成田社長自身が感じてきた普遍的な価値です。

―3008のサイズアップの理由

新型3008のサイズが大きくなったのは、STLA-MediumプラットフォームがEV(電気自動車)も視野に入れた設計であり、バッテリーを搭載するためのディメンション(寸法)確保や、競合車種との競争力を考慮した結果です。しかし、数値以上に俊敏性があり、運転しても大きさを感じさせない取り回しが特徴です。

―新規顧客の定着化

ステランティス全体の特徴として、新規顧客が7〜8割と非常に多い反面、既存顧客の乗り換え(機能客代替)が少ない(3割程度)という強みと弱みがあると認識しています。強みは新型車が出るとショールームへの来客が増え販売が伸びる点ですが、弱みは顧客フォローや満足度向上、次の代替への繋がりが弱い場合があることです。これまでのプロダクトポートフォリオに穴があったのですが、今回のプジョーは*208、308、408(ハッチバック/ファストバック)と2008、3008、そして今後導入の5008(SUV)といった形で、うまくラインナップが補完され、ラダー(段階的な移行)ができたため、既存顧客の代替が容易になると期待しています。

今後はディーラーネットワークでの定着化を目指し、新規顧客と既存顧客のバランスを取りながら、両方から顧客を獲得し、満足以上の喜びを提供できる仕組みを構築していく必要があると考えています。

次に、リドゥアン ハバーニ氏を中心とした、より技術的な内容に踏み込んだ質疑応答だ。

―プジョー独自のパワートレインの味付け

自身の担当がプジョー専門であり、今回日本に導入されたマイルドハイブリッドシステムは、ハードウェアは共通であるものの、ソフトウェア部分の味付けや制御がモデルごとに異なるものです。特に、日本の燃費基準や環境性能の目標を達成するため、日本の市場のニーズに合わせて本社にリクエストを出し、それが実現された形です。

―ハイブリッドシステムの技術的なユニークさ

エネルギー効率の高さが特徴であり、ハイブリッドのアーキテクチャ全体を効率のために最適化しています。効率を最大化するために、EV走行と回生に特に注力しています。

―ドライビングプレジャーの表現

ドライビングプレジャーの表現について、スムーズな発進・加速、応答性、弾力性(elasticity)を重視しています。車作りにおいては、客観的な数値よりも顧客が感じる「ドライバビリティ(運転のしやすさ)」を最優先しています。発進や加速における要求は厳しく、エンジンとの組み合わせで達成しています。

―e-3008(BEV)のバッテリーについて

新しいプラットフォーム(STLA-Medium)の採用により、バッテリーの搭載方法も新しいものとなりそうですが、具体的な詳細については現段階では言及を避けておきます。

―日本と欧州の顧客のハイブリッドに対する考え方の違い

欧州の顧客はCセグメントではノイズやCVTのようなフィーリングを好まない傾向があるのですが、日本の顧客は効率が良いのであれば、多少の妥協を受け入れやすい傾向があると感じています。プジョーのような個性が際立ったブランドにとって、ドライバビリティが最も重要な要素であり、そこを妥協しないことが訴求ポイントです。

―歴代モデルから受け継がれているもの

パワートレインの面では、1.2Lエンジンのベースラインは再利用されているものの、トランスミッションや電気システム、冷却システムは新しいものになっているのです。プジョーの車として受け継がれているのは、「乗って楽しい」というシンプルさ、そして「包まれ感のあるコックピット」といったコンセプトです。表現の仕方は世代によって異なりますが、このブレないコンセプトがあるからこそ、先進感を感じさせるモデルが生まれているのです。

―STLA-Mediumプラットフォームへのハイブリッドシステムの搭載における工夫

STLA-Mediumプラットフォームは、バッテリーEVだけでなく、ハイブリッドなどマルチエネルギーに対応可能な汎用性の高さが特徴です。このプラットフォームの導入により、コンピューター制御やバッテリーの配置(今回はシート下)において工夫があり、同じ車体(プラットフォーム)をベースにしながらも、ブランドごとの「味付け」や「個性」を出すことが可能になりました。多様な場所での試乗経験から、同じ車体でも各ブランドのこだわりが感じられます。

―理想の電動パワートレインのあり方

非常に複雑な問いをいただきましたが、完璧なシステムは存在しません。ニーズによって異なります。例として、高速道路のみを走行する人には回生が必要ないため、ハイブリッド車は適さないということが挙げられます。市場ごとの準備状況(例:米国ではPHEVはまだ解決策ではない)や、EVの生産に必要な材料や電力生成の問題まで考慮する必要がありますし、単に電動化だけでなく、より広い視点で考える必要があると考えています。

―DCT(デュアルクラッチトランスミッション)を採用した理由

オートマチックトランスミッション(AT)ではなくDCTを採用した最大の理由は「効率性」です。DCTはATに比べてギアボックス内のエネルギー損失が少なく、約半分となります。また、DCTはエンジン停止機能など、ATでは適応が難しい機能を実現できる利点があります。設計上の最大の課題は、複数のプラットフォーム(小型の208から3008まで)に対応できるコンパクトさを実現することでありました。

―ベルトスタータージェネレーター(BSG)の機能

3008のBSGは、エンジンの始動と再始動のみを目的としており、電気駆動とハイブリッド駆動間のスムーズな移行をサポートします。回生や発電は、ギアボックス内にあるP2モーターが担当しており、BSGはそれらの機能は持ちません。エンジン始動時には、回転数を合わせるアシストも行い、スムーズな加速を可能にしています。

写真:上野和秀

【エレクトリック アワード 2025】ロータス エヴァイヤ/ルノー 4, 5/R32電動化計画:トップギア・ジャパン 067

【tooocycling DVR80】

箱バン.com