マツダ、スバル、トヨタが次世代の内燃機関の開発を確認。日本の自動車メーカーは、電気自動車だけでは楽しさが足りないと述べ、合成燃料の利用も視野に入れている。

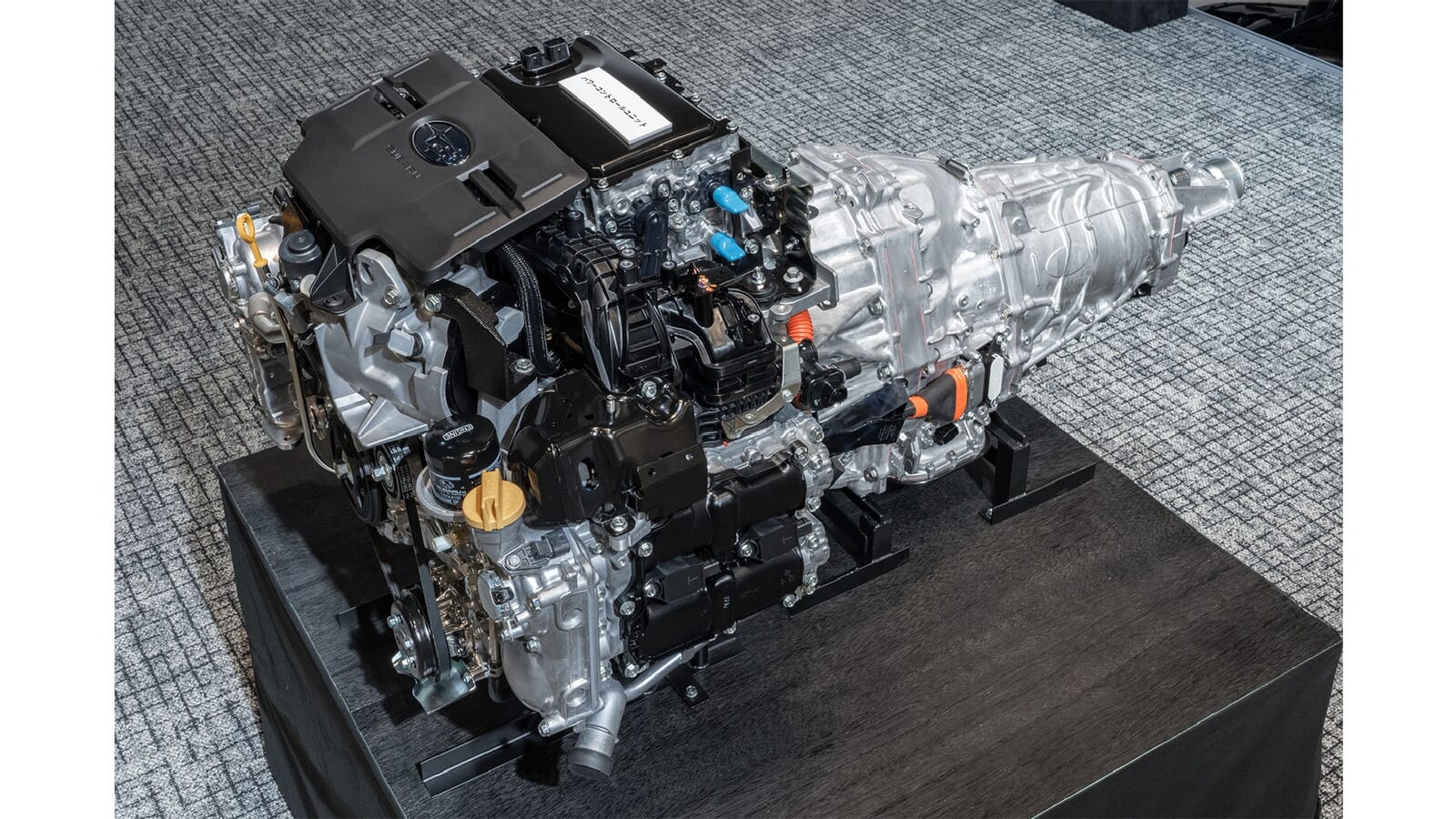

マツダ、スバル、トヨタの3社は、電気モーターやバッテリー、カーボンニュートラル燃料との相性を高めた次世代パワートレインを開発するため、それぞれの「特徴的な」内燃エンジンの新世代化に取り組む計画を発表した。

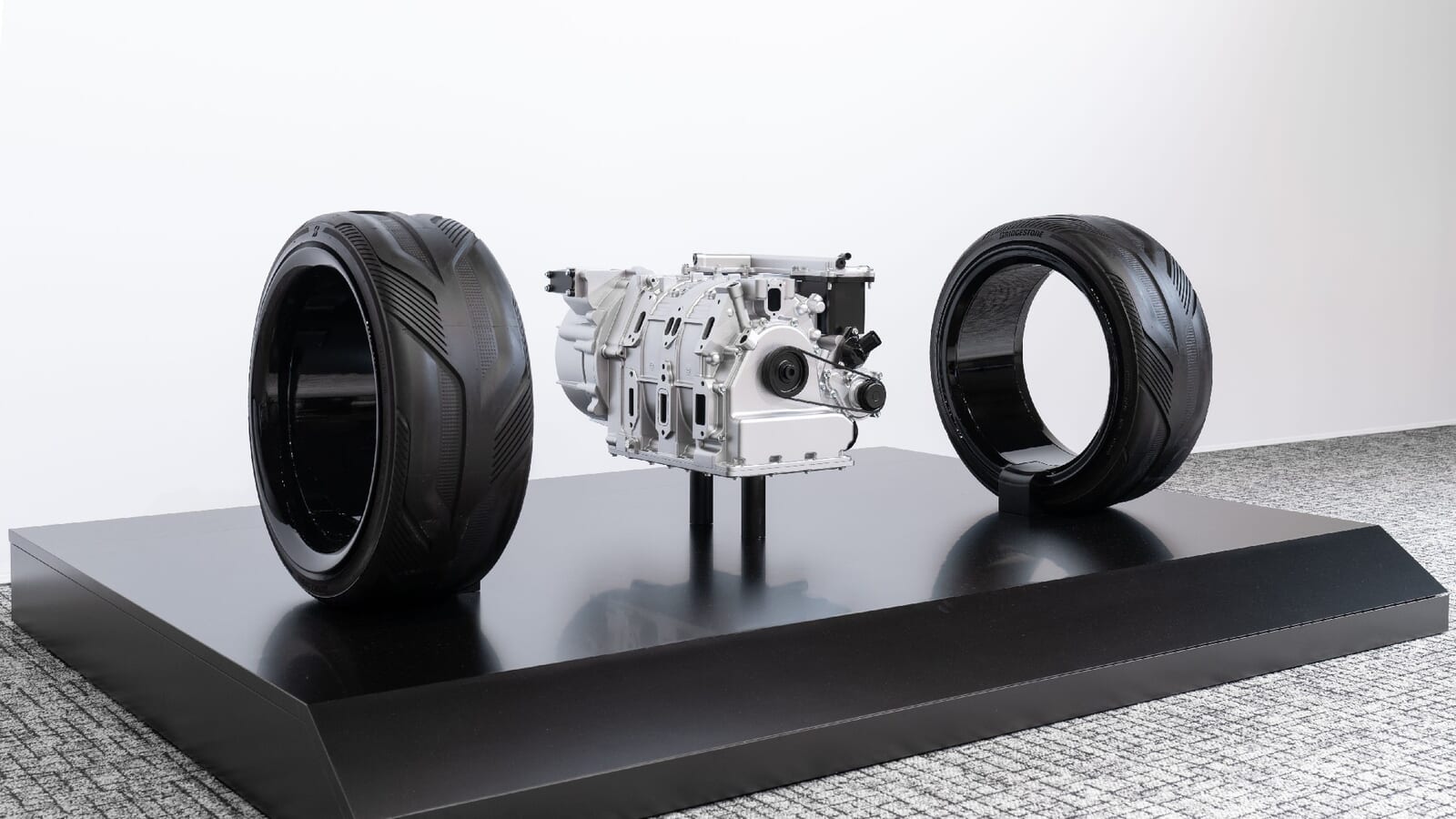

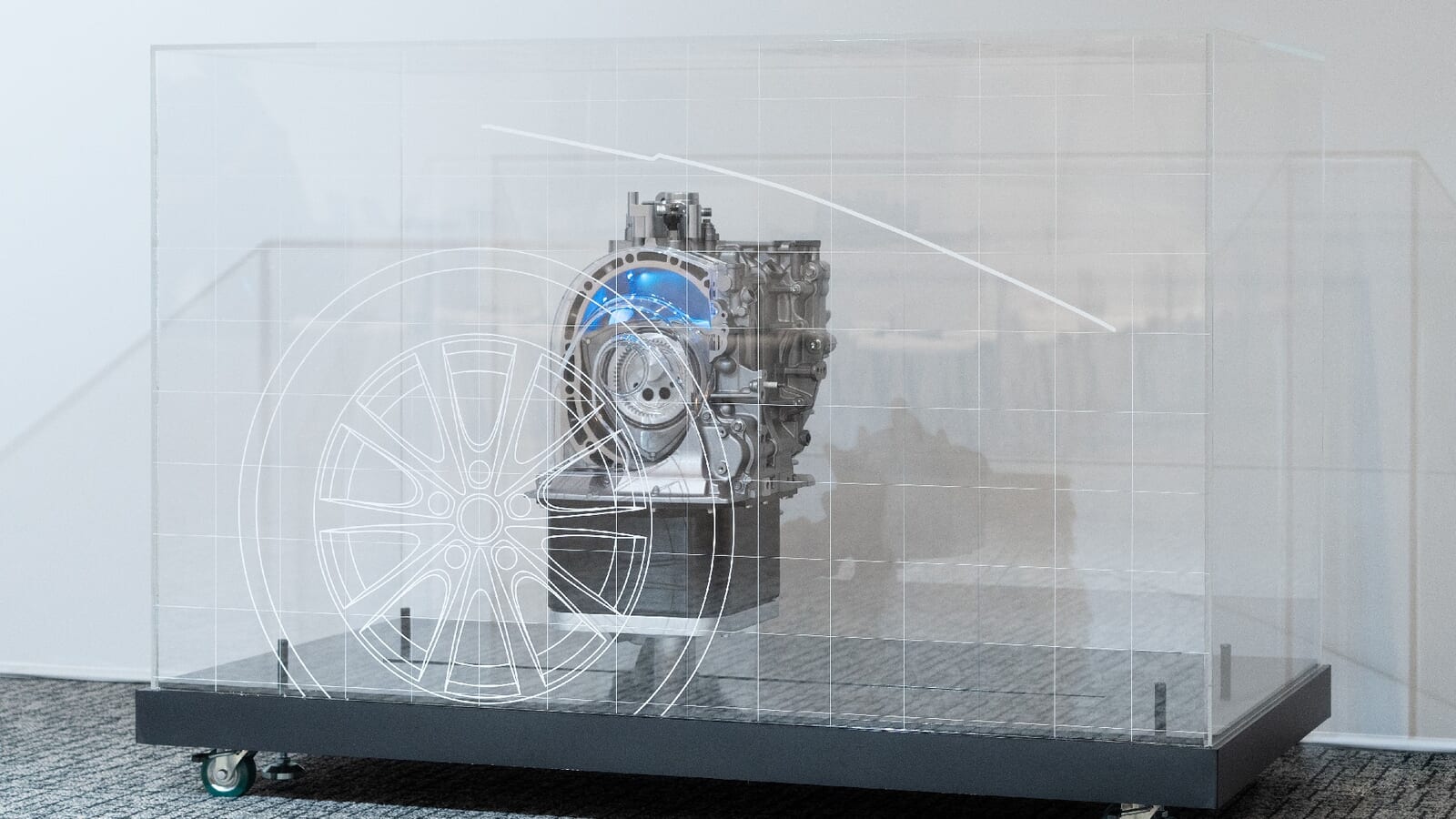

遠回しに言えば、スバルの水平対向4気筒、マツダのロータリーをベースとしたレンジエクステンダー、トヨタの直列4気筒エンジンが、当面の間生き続けるチャンスがまたひとつ増えたということだ。

共同記者会見で、日本の自動車メーカー3社は「カーボンニュートラル」への取り組みを約束し、内燃機関をハイブリッド化により適合させることで「脱炭素化」する努力を再確認した。「レースという過酷な条件下で、各社は液体水素やCN燃料で走るクルマと競争することで、パワートレインや燃料の選択肢を広げる努力をしてきた」と彼らは語った。

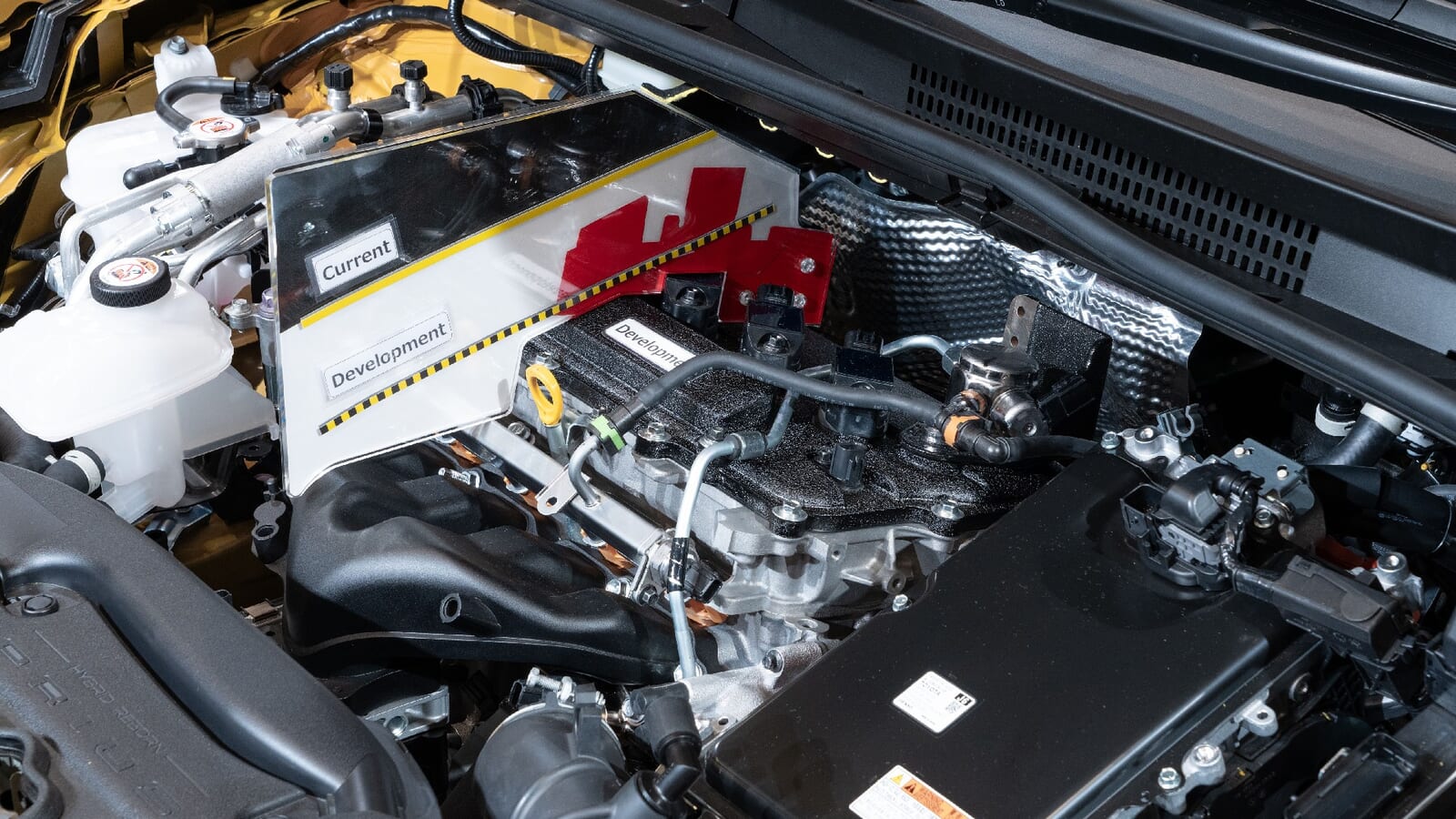

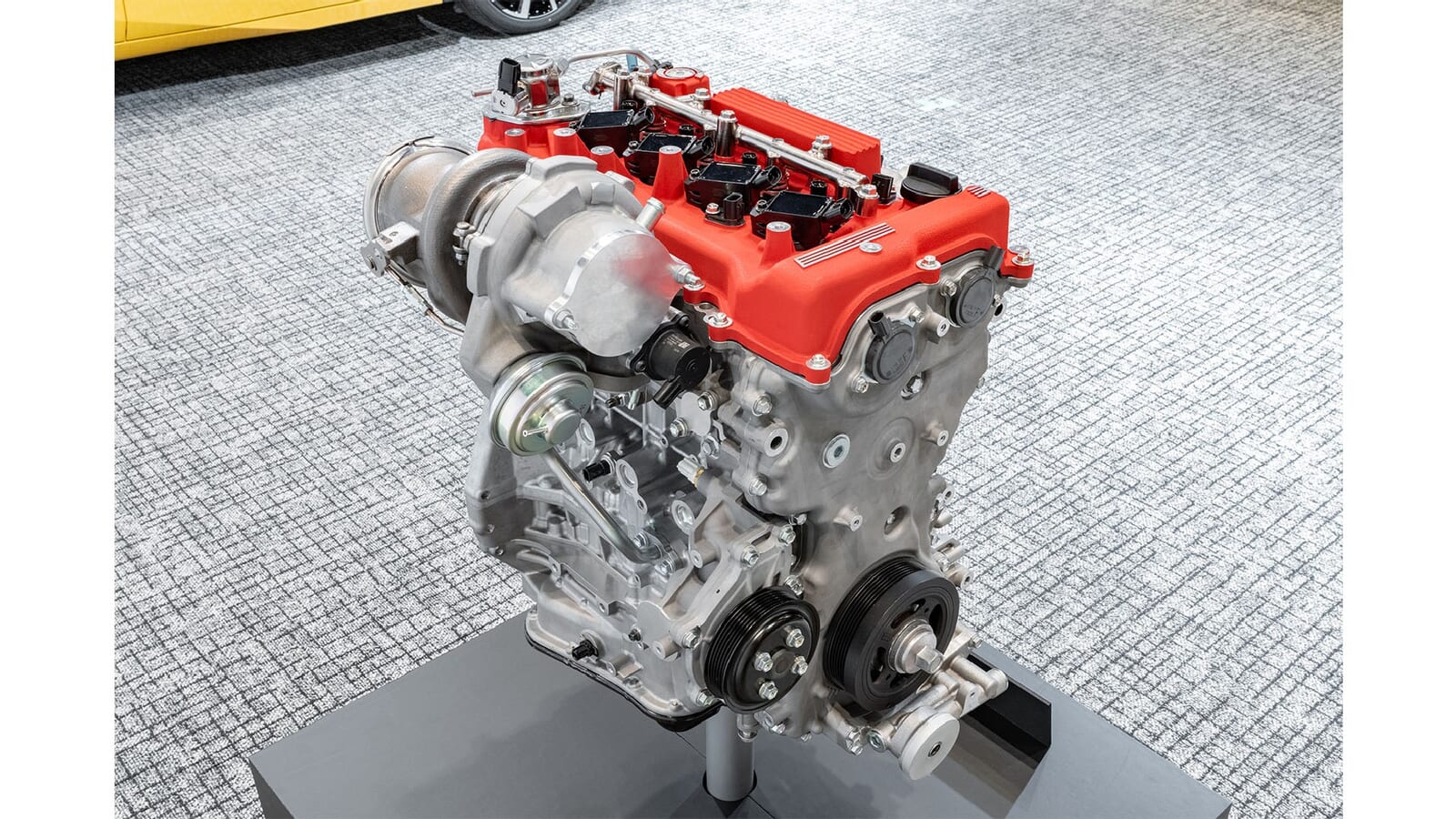

つまり、これらの次世代ロータリーと4気筒エンジンは、より強力で、より効率的で、より小さくなり、後者は「ボンネットをさらに低くし、デザインの可能性と空力性能を向上させる」ことになる。

3社とも、「友好的な競争」のパラメーターの中で内燃機関を脱炭素化する努力の一環として、カーボンニュートラルなサプライチェーンを確立することに熱心だ。この3社は、バッテリーをベースとした他のソリューションと並行して、e燃料、バイオ燃料、液体水素の開発を含む「マルチパスウェイ」アプローチを追求する計画だ。

トヨタの佐藤恒治社長は次のように語った:「直列4気筒エンジンは長年にわたって改良されてきました。シンプルな構造と柔軟な搭載要件により、ファミリーカーからスポーツカーまで、幅広い車種ラインナップに対応することができました。カーボンニュートラルの時代に、エンジンの特性を徹底的に磨き上げ、多様な車種のパワートレインとして開発していきたいと考えています」

マツダのCEOである毛籠勝弘氏は、次のように述べた:「電動化時代における内燃機関を磨き、マルチパスウェイでカーボンニュートラルの実現可能性を広げ、お客様がワクワクするクルマを提供し続けます。電動化やカーボンニュートラル燃料と相性の良いロータリーエンジンを社会に広く貢献できる技術として育成できるよう、共創と競争で挑戦してまいります」

また、スバルの大崎篤CEOは、「カーボンニュートラル社会の実現は、日本の産業界、社会全体で取り組むべき課題だ。今後も電動化技術を磨きながら、将来的にはカーボンニュートラルな燃料の使用を目指し、水平対向エンジンの改良を進めていくる。今後も、志を同じくする3社は、日本のクルマづくりにおける持続可能なエクセレンスの追求を進めてまいります」

ブガッティ ボリード/ケータハム プロジェクトVの真実/日本のDAMD/プリウス:トップギア・ジャパン 061

=海外の反応=

「ロータリーエンジンの未来が見えてきた。環境に優しく、FDのように楽しく、そして美しい新型RX-7が登場することを期待したい」

↑「Japan leads again. (日本は再びリードしている)」

↑「メルセデスが電気自動車プラットフォームの開発を中止したというニュースがあったけど、私はPHEVからフル電動に移行した。これは時代の流れに逆らっているのだろうか?」

↑「わからない。ただ記事を読んだところ、「バッテリーベースのソリューションと並行して、e-燃料、バイオ燃料、液化水素の開発など、複数の選択肢を追求する」という方針のようだ。

中国はバッテリー金属精製の約85%を占めており、そのほとんどは化石燃料を使用している。つまり、独占的で汚染された市場なのだ。そして、唯一の調査 (ICCT) では、バッテリーは新たな優れた技術が開発されれば、より良いものになると主張しているだけだ。しかし、13年経ってもまだそのような技術はないようだ。欧州で開業予定だったバッテリー製造・リサイクル事業は、すべてキャンセル、倒産、または遅延している。また、バッテリーのセカンドライフについても真剣に議論する人はもういない。経済的なリサイクル技術もまだ定まっていない。

つまり、BEV (電気自動車) が期待通りの成果を、期待通りの速さで出していないので、新しい技術の開発を続けることは理にかなっている。人類の化石燃料への依存は、自動車だけではなく、食料に至るまで、あらゆる活動に関わっている。代替案がないまま化石燃料の使用を中止し、期限を決めるわけにはいきない。だから、消費を突然止めることができると思っているのではなく、消費量を減らすためのあらゆる努力を真摯に受け止めるべきなのだ。

欧米が決定した単一の解決策が全世界に適合し、全世界がその解決策に従うだろうと考えるのはナイーブだ。現在、ロシアに対する制裁により、世界中でどの燃料がどれだけの量消費されているのかさえ正確には把握できていない。取引は国家レベルで市場外で行われており、国際海域で燃料を移送する未登録の船舶が使用されているからだ。また、中国のエネルギー消費の実態も、中国以外の人は誰も知らない。

したがって、これまで自動車に対して行われた最大かつ最も現実的な変更は、ハイブリッドであると言える。ハイブリッドは1997年に日本でトヨタが開発し、世界に公開した。欧米のバンドワゴンに飛び乗るのではなく、日本はバッテリーが現在の形では期待に沿えないだろうと見ており、他の分野の探求を続けるだろう。日本は再びリードしているのだ」

「彼らが成功することを祈っている。日本の自動車産業は出遅れが目立ち、大手メーカーは世界最大の自動車市場である中国から慌てて撤退している。競争力がなく、ブランド維持のために中国メーカーとのバッジエンジニアリングに頼らざるを得ない状況だ。今回の発表は、速い馬を量産するようなものだろう。一部の人には喜ばれるかもしれないが、大衆市場は失われている。ポルシェを見ればいい。エキゾチックカーのような高性能車を開発するには、大衆車での成功が資金源になるのだ。

彼らは、年老いた経営陣がミスを認めることができず、部下がそれに従わざるを得ないという状況だ。今回の3社の中では、マツダとスバルが最近、60代後半のCEOを任命した。トヨタの佐藤氏はまだ若手で50代半ばだが…。私はあまりに悲観的かもしれないが、彼らは電気自動車は流行りもので、すぐにみんなが内燃機関車に戻るだろうと考えているようだ」

↑「ダメだトヨタ!直列6気筒にするべきだ!2気筒間違えているぞ!(トヨタがより多くの車種に搭載し、EV開発で遅れをとっている間に企業イメージを良くしようと目論んでいるのはわかっている)」

↑「必ずしも「遅れをとっている」というよりは、流行を追わないという姿勢ではないだろうか。今世紀初頭、トヨタが大成功を収めたガソリンハイブリッドを発売した直後、EUは5億人の消費国を抱えるブロック全体でディーゼル車への大々的なシフトを立法化した。車に詳しい人なら誰でも、ディーゼル車が適した場面があるのは知っていますが、すべての車に適しているわけではあらない。トヨタはBMWと良好な取引をした。トヨタはハイブリッド技術を提供し、BMWはディーゼル技術を提供した。現在、BMWは2台に1台がハイブリッドで、ディーゼル車は年々減少している。なぜなら、ディーゼル車が間違った選択だったからだ。現在のバッテリー技術もまた、間違った選択だ。そして、日本人はその流行りに乗らないのだ」

貴重な翻訳をありがとう御座いました。

欧米の方々は日本の一般人と違い、自動車の未来を行く末を、色々と考察したり考えを持っているのが凄く分かりました。

やはりモータリゼーションでは、日本より遥かに長い歴史を持っているので、明らかに違いますね。