44年目を迎える世界3大カスタムショー、東京オートサロン2026。1月9日〜11日、幕張メッセで最新のチューニングとメーカーの哲学を目撃せよ。

新年早々、我々のようなペトロールヘッド(クルマ好き)の血を騒がせるイベントが帰ってくる。そう、東京オートサロンだ。

かつて1983年、「東京エキサイティングカーショー」として産声を上げたこのイベントは、単なる改造車の展示会ではない。チューニングカーマガジン『OPTION』の初代編集長が抱いた「カスタムカー文化を世に広めたい」という熱い情熱から始まった、反骨心とエンジニアリングの結晶である。

あれから40年以上の時を経て、東京オートサロンはアメリカのSEMAショー、ドイツのエッセンモーターショーと並ぶ「世界3大カスタムカーショー」へと進化した。当初はアンダーグラウンドな香りを漂わせていたこの祭典も、1990年代後半からは自動車メーカーがこぞって参戦するようになり、今やメーカーがその威信をかけた新型車や、市販化を前提としたワークスチューニングモデルを発表する、極めて重要な「戦場」となっている。

2026年の会期は、1月9日(金)から11日(日)までの3日間。舞台はもちろん、広大な幕張メッセだ。国際展示場のホール1から11、さらにはイベントホールや屋外展示場に至るまで、そのすべてがオイルとラバー、そして未だ見ぬテクノロジーへの期待感で満たされることになる。

読者諸兄に留意していただきたいのは、このイベントが単なる「お祭り」で終わらない点だ。ここには、作り手たちの明確な「哲学」が存在する。

メーカーのエンジニアが定時後に情熱を注いで作り上げたコンセプトモデルや、アフターパーツメーカーが0.1秒を削るために開発した機能部品。それらはすべて、物理の法則への挑戦であり、我々の知的好奇心を刺激してやまない物語そのものである。

もちろん、現代のオートサロンは多様化している。モータースポーツの体制発表会から、家族で楽しめるライブステージ、eスポーツに至るまで、クルマを取り巻くカルチャーを網羅している。しかし、その根底に流れているのは、変わらず「クルマを自分色に染め上げたい」「もっと速く、もっと美しく」というプリミティブな欲望だ。

入場チケットは完全事前販売のデジタルチケット(iOS/Androidスマートフォン必須)となる。当日、会場での紙チケット販売はないため、事前の準備という「アイドリング」を忘れないでほしい。特に初日9日の午前中はビジネスデイおよびサイレントタイムとなり、一般特別公開は14時からだ。この静寂が破られた瞬間から、幕張は世界で最も熱い場所へと変わる。

チケット購入→https://ticket.san-ei-corp.co.jp/

さて、ここからはトップギア・ジャパンの視点で、今回出展する各メーカーの動向を紐解いていくことにしよう。彼らがどのようなエンジニアリングの粋を集め、我々を驚かせてくれるのか。

ケータハム

チャップマンの魂は、電気と「軽規格」で加速する

英国の至宝、ケータハム。彼らが作るクルマは、コーリン・チャップマンが遺した「軽さこそ正義」という哲学の教典そのものである。現代の安全基準や快適装備といった脂肪分を極限まで削ぎ落とし、ドライバーと路面を直結させることだけに心血を注いできた彼らだが、東京オートサロン2026では「未来」と「原点」の双方を見せつける構えだ。東ホールのブース(小間番号715)には、対照的だが根底でつながっている2台のマシンが並ぶ。

まず注目すべきは、EVスポーツカー「プロジェクト V(Project V)」の最新プロトタイプだ。

「ケータハムがEV?」と眉をひそめるのは早計である。彼らが目指しているのは、バッテリーの重量に押しつぶされた鈍重な家電ではない。彼らが掲げる“Pure. Simple. Fun.”を電動化時代に翻訳した、真のドライバーズカーだ。

2023年のグッドウッド、そして過去のオートサロンでもその姿を見せてきたが、今回展示されるのは「量産化に向けたプロトタイプ」。つまり、単なるショーモデルではなく、実際に公道を走り、市販車としての要件を満たすために鍛え上げられた個体である。

特筆すべきは、その心臓部に日本のエンジニアリングが息づいている点だ。開発パートナーとして名を連ねるのは、あのヤマハ発動機。彼らの供給する「e-Axle(イーアクスル)」が搭載されているのだ。さらに、バッテリーにはXing Mobilityの液浸冷却技術を採用。熱管理というEV最大の課題に対し、ハイパフォーマンスを持続させるための回答を用意している。これらの技術展示も行われるというから、メカニズム好きの諸兄にはたまらないはずだ。

そしてもう一台、我々を安堵させてくれるのが「Seven 170R CUP」だ。

これは2026年からスタートする新ワンメイクレース「CATERHAM CUP JAPAN」の参戦用車両である。ベースとなるのは、スズキ製660ccターボエンジンを搭載し、日本の軽自動車規格に収まるナローボディの「Seven 170」。

わずか440kg(乾燥重量)ほどの車体に、85馬力のエンジン。数字だけ見れば控えめだが、そのパワーウェイトレシオと地面スレスレの視点がもたらす体感速度は、スーパーカーのそれを凌駕する。それをイコールコンディションで戦うのだから、これが「世界で最も純粋で、最も楽しい格闘技」になることは想像に難くない。

電気の力で未来へ加速するプロジェクトVと、内燃機関を使い切って遊ぶSeven 170R CUP。どちらも手段は違えど、目的は一つ。「運転する喜び」の追求だ。ケータハムは、どんな時代になっても我々を退屈させるつもりはないらしい。

プジョー/シトロエン/DSオートモビル

幕張に吹くトリコロールの風 フランス3ブランドが「初公開」を提げて上陸

東京オートサロンという場所は、長らく国産チューニングカーの聖地であり、近年ではドイツ勢やスーパーカーブランドが幅を利かせる場でもあった。しかし今回、ついにフランスの巨人が重い腰を上げた。Stellantis(ステランティス)ジャパンが、プジョー、シトロエン、DSオートモビルの3ブランドを引き連れて、幕張メッセに初上陸を果たすのだ。

正直に言おう。これはただの「出展」ではない。彼らは、日本の自動車文化の核心とも言えるこの場所に、敬意と、そして少なからずの「野心」を持って挑んでくる。

リリースによれば、持ち込まれるのは単なるカタログモデルの羅列ではない。3ブランドすべてにおいて「日本初公開モデル」がベールを脱ぐというのだ。公開されたティーザー画像には、カバーに覆われた3台のシルエットが写っているだけだが、この秘密主義こそが我々の想像力を掻き立てる燃料となる。

プジョーはどう出るか? アグレッシブな「ライオンの爪」を持つ最新のデザイン言語で、日本のホットハッチ好きやSUVファンの視線を釘付けにするつもりだろうか。モータースポーツの血統を感じさせるスポーティなモデルか、あるいは電動化の未来を示すBEVか。彼らのエンジニアリングは常に、しなやかな足回りと意のままのハンドリングを両立させてきた。それが最新モデルでどう昇華されているのか、期待せずにはいられない。

シトロエンはどうか。彼らのクルマはいつだって、退屈な路上に対するアンチテーゼだ。独創的なデザインと「魔法の絨毯」と称される乗り心地は、スペック至上主義とは異なる次元の豊かさを提供してくれる。オートサロンという、ある意味で「過剰な」空間において、シトロエンの持つあのアヴァンギャルドな空気感がどのような化学反応を起こすのか。

そして、DSオートモビル。「パリのオートクチュール」を標榜する彼らが、日本のカスタムカーショーに何を持ち込むのか。匠の技が光るインテリアや、宝石のようなディテールは、ある意味で日本の職人魂(クラフトマンシップ)と通じるものがあるかもしれない。ラグジュアリーの定義を再考させるような、ため息の出る一台を期待したいところだ。

Stellantisジャパンとして初の出展となる今回、彼らはプレゼンテーションを通じて各ブランドの個性を強烈にアピールする構えだ。日本のユーザー、特に「違い」のわかる40代、50代のクルマ好きに対して、フランス車という選択肢が持つ「色気」と「知性」をどうプレゼンするのか。

1月9日、幕張メッセでアンベールされる瞬間、そこにはきっと、我々が見たことのないフランスの景色が広がっているはずだ。カバーの下に隠された「初公開」の正体を暴くためだけでも、ブースへ足を運ぶ価値はある。

ダイハツ

小さな巨人が放つ「大発命」 軽トラがトランスフォームし、闇に光る

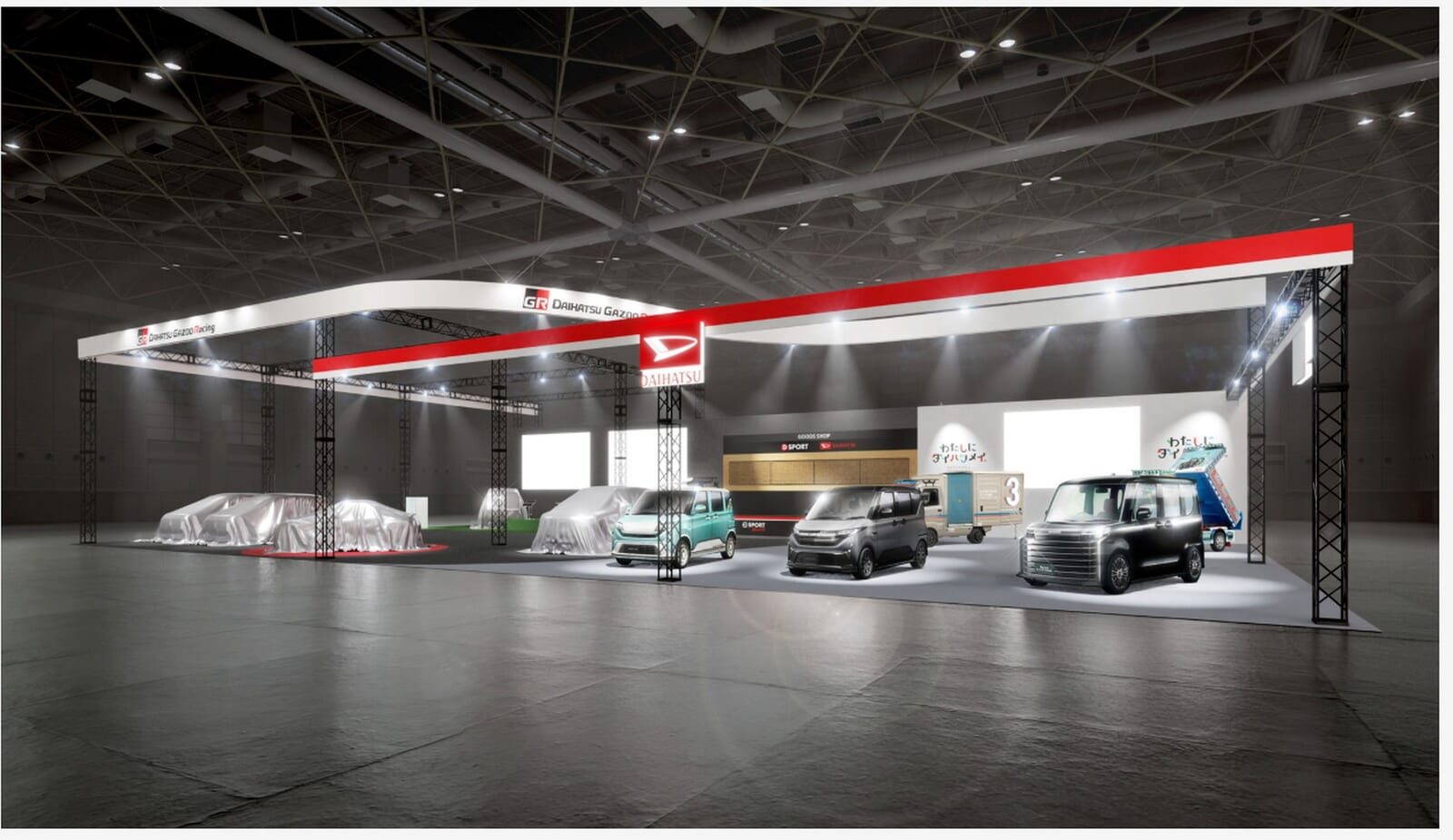

ダイハツはトヨタと共に北ホールへ。荷室が伸びるハイゼットから、創業の魂を背負ったダンプ、大人の「クロメキ」まで。軽規格という檻の中で暴れる小さな巨人たちの哲学を見よ。

ダイハツ。彼らは日本の自動車業界における「小さな巨人」だ。制限だらけの軽自動車規格(全長3.4m、全幅1.48m)の中で、物理法則を無視したかのようなスペースと効率を叩き出す彼らのパッケージング技術は、ある種のマジックであり、F1の空力エンジニアも舌を巻くレベルの執念の結晶である。

2026年のオートサロン、ダイハツは親分であるトヨタと共に北ホールに陣を敷く。テーマは「わたしにダイハツメイ」。一見するとソフトなキャッチコピーだが、展示される5台の車両を見れば、彼らがエンジニアリング魂と遊び心を失っていないことは明白だ。

まず、我々の目を釘付けにするのは、間違いなく「ハイゼット トラック PTO ダンプ 大発命(ダイハツメイ)」だ。

ネーミングからして重厚だが、中身はもっと濃い。ベースは働くクルマの王様、ハイゼット トラックのダンプ仕様。「PTO(パワー・テイク・オフ)」という単語だけで、我々のようなメカニズム好きは反応してしまうが、この車両はダイハツの歴史そのものを背負っている。

荷台パネルには歴代ハイゼットや、創業時の「吸入ガス発動機」、そして伝説の三輪車「ミゼット」のイラストが描かれ、ダンプアップすると「輪投げ」の的が現れるという、大阪の企業らしいユーモアも忘れていない。だが、笑ってはいられない。ここには創業以来の「お客様に寄り添う」という哲学が、デコトラのような熱量で表現されているのだ。

そして、もっと実用的な驚きを提供してくれるのが「ハイゼット トラック パネルバン EXTEND3」である。

「EXTEND(拡張)」の名が示す通り、このクルマは停車中に荷室をスライドさせ、フロアを延長できるギミックを持つ。軽トラの荷台が、キャンプ地で広大なリビングルームに化けるのだ。限られたサイズの中で空間を創出する、ダイハツのお家芸が炸裂している。これは単なるキャンピングカーではない。空間効率への挑戦状だ。

乗用車勢も負けていない。

「ムーヴ クロメキ」と「タント カスタム クロメキ」。名前の通り、ダークトーンで統一された「黒めき」仕様だ。マットグレーやパープルのアクセント、そしてスウェード調素材を奢ったインテリアは、軽自動車=安っぽいという古い偏見を完全に過去のものにする。特にタントの光るフロントグリルは、夜の都会で圧倒的な存在感を放つだろう。これは、ダウンサイジングを選んだ大人のための、小さな高級車という提案だ。

一方で、「ムーヴ #ootd(オーオーティーディー)」は、デニム調インテリアやホワイト×ブルーのツートンカラーで、カジュアルなファッション性を表現する。「Outfit Of The Day(今日の服装)」をテーマにしているが、クルマをファッションの一部として捉える感覚は、かつての欧州コンパクトカーが持っていた愛らしさに通じるものがある。

軽だからといって侮るなかれ。ここには、制約があるからこそ生まれる知恵と、小さなボディに詰め込まれた巨大な情熱がある。北ホールで、その密度に圧倒される準備をしておくべきだ。

フォルクスワーゲン

GTIの魂は電圧で蘇るか? 電動化時代の「ホットハッチ」と黒い野獣

東ホールにドイツの巨人が降臨。日本初公開の「ID. GTI Concept」が示すホットハッチの未来と、漆黒の「Golf R」。過去と未来が交差するフォルクスワーゲンの解答を見よ。

フォルクスワーゲン(VW)が東ホール(ブース番号8)に持ち込むのは、単なる新型車の展示ではない。それは、半世紀にわたり我々クルマ好きが愛してやまなかった「GTI」という3文字が、電気自動車(EV)の時代にどう生き残るかという、ひとつの回答だ。

主役は間違いなく、日本初公開となる「ID. GTI Concept」だ。

1976年、初代ゴルフGTIが登場したとき、それは革命だった。実用的なハッチバックにスポーツカーの心臓を移植し、アウトバーンでポルシェを追い回す――その「羊の皮を被った狼」のDNAは、GTI誕生から50年を迎える今、電圧という新たな血流を得て蘇ろうとしている。

多くのメーカーがEVを単なる「静かで速い家電」にしてしまう中で、VWはこのコンセプトモデルに「ドライビングプレジャー」と「エモーショナル」という言葉を冠した。果たしてバッテリーの重量を背負いながら、あの軽快で意のままになるGTIの挙動を再現できるのか? その答えの片鱗が、幕張メッセにある。往年のファンなら、赤いラインやGTIロゴといった象徴的なディテールがどう継承されているか、厳しくチェックする必要があるだろう。

一方で、内燃機関の咆哮を求める諸兄には「Golf R Black Edition」が用意されている。

昨年のオートサロンでデビューした「Golf R」をベースに、ブラックカラーの専用装備で全身を包んだこのモデルは、あたかも闇夜に潜むステルス戦闘機のようだ。300馬力オーバーのパワーを四輪で路面に叩きつける、現在望みうる最強のゴルフ。EVシフトが加速する中で、熟成の極みに達した内燃機関のホットハッチを味わうことは、ある種の贅沢であり、今しかできない体験かもしれない。

そして、会場の空気を和ませるのが「ID. Buzz Pro Long Wheelbase」だ。

愛すべき“ワーゲンバス”(Type 2)の精神的後継者であり、唯一無二のフル電動ミニバン。レトロなデザインと最新のEVプラットフォーム(MEB)の融合は、VWが過去の遺産を食いつぶしているのではなく、正しくリスペクトしながら未来へ進んでいる証拠だ。

ブースでは、ドイツVolkswagenアカデミー公認トレーナーによるトークショーも開催されるほか、アンケート回答者にはトートバッグ、来場者全員にはGTIやID. Buzzの情報を凝縮した冊子が配布されるという。

電気のGTI、漆黒のガソリンターボ、そして未来のバス。VWのブースには、クルマ好きが抱く「過去への愛着」と「未来への好奇心」の双方が用意されている。どちらの鍵を手に取るかは、あなた次第だ。

BMW

バイエルンの野獣が、純正ドーピングで武装して幕張を制圧する

「駆けぬける歓び」の極北。日本初公開のMパフォーマンス・パーツ武装版「M2 CS」と、サーキットを先導するM5ツーリング。BMW M社が示す、理性と狂気の境界線。

バイエルンのエンジン屋(Bayerische Motoren Werke)は、いつだって我々の理性を試してくる。彼らが作る「M」のバッジがついたクルマは、アウトバーンを滑走する精密機械であると同時に、サーキットでタイヤをスモークに変える野獣でもあるからだ。

今回の東京オートサロンで、BMWはその野獣性を隠そうともしない。ブースの主役は、「BMW M2 CS」だ。

ただでさえコンパクトなボディに直列6気筒ツインターボを押し込み、物理法則と格闘するM2。そのパフォーマンスをさらに研ぎ澄ませた「CS(クラブ・スポーツ)」モデルは、先日のジャパンモビリティショーで日本デビューを果たしたが、今回は様子が違う。

幕張に現れる個体は、「BMW M パフォーマンス・パーツ」でフル武装されているのだ。

これは例えるなら、ミシュランの星付きレストランのシェフが、自らの最高傑作のステーキに、さらに濃厚な特製ソースをぶっかけるような行為だ。しかし、M社のエンジニアにとって、それは「過剰」ではない。「必然」なのだ。

カーボンファイバー製のエアロパーツや、機能性を追求したインテリア。これらは単なるドレスアップではない。正規ディーラーではなかなかお目にかかれないこれらの純正チューニングパーツは、コンマ1秒を削り取るための機能部品であり、M2 CSという純粋なドライビングマシンを、公道を走れるレーシングカーへと昇華させる。

そして、もう一台の注目株は「BMW M5 M xDrive Touring」だ。

ステーションワゴンといえば、荷物を満載して家族旅行に行くための平和なクルマだと思うだろう? だが、M社が手掛けると話は別だ。このM5ツーリングは、2026年の「BMW & MINI Racing」の先導モデルとして展示される。スーパーカー顔負けのスペックを持ちながら、愛犬も乗せられるこのクルマは、「実用性」という言葉の意味を根本から書き換えてしまう怪物だ。

さらに、M3や巨艦X7 M60i xDriveもMパフォーマンス・パーツを纏って鎮座する。

BMWは現在、「GEN M(ジェン・エム)」という新たなブランド・コンセプトを掲げている。テーマは「走り方は、生き方だ。」。少々哲学的だが、言わんとすることはわかる。エコや効率が叫ばれる現代において、あえて高性能な内燃機関や究極のドライビングダイナミクスを選ぶこと。それはもはや、移動手段の選択ではなく、生き方の表明なのだ。

幕張メッセで、M社が仕掛ける「純正の暴力」に酔いしれろ。そこには、クルマ好きが忘れてはならない熱い血が流れている。

日産

Z NISMOに「第三のペダル」が還ってきた。そして伝説のマーチが蘇る

西ホールの主役は、マイナーチェンジしたフェアレディZと、謎のNISMOコンセプト。だが真のサプライズは、近藤真彦の初代マーチを学生がMT化したという、狂おしいほどのクルマ愛だ。

日産自動車(ブースNo.217)が、我々のような頑固な「マニュアル至上主義者」の嘆願書を読み込んでくれたようだ。

最大のニュースは、2026年夏に発売予定の「フェアレディZ」マイナーチェンジモデルの初公開だ。だが、デザイン変更や空力向上といった広報資料の美辞麗句よりも、もっと重要な事実がある。ハイパフォーマンスモデルである「Z NISMO」に、ついにMT(マニュアル・トランスミッション)が追加されるのだ。

これまで「タイムを出すならAT」という冷徹なロジックで2ペダルのみとされていた最強のZに、ドライバーが自らの手足で変速する権利が与えられた。これは、スペックシート上の数字よりも「対話」を重んじる40代、50代の走り屋たちへの、日産からの最高の詫び状であり、ラブレターである。

そして、ステージ上のもう一つの目玉は、ベールに包まれた「NISMO コンセプトモデル」だ。

シルエットのみが公開されているが、詳細は1月9日のプレスカンファレンスまでのお預けだ。これが次世代の電動スポーツなのか、あるいは内燃機関の最後のアドレナリンなのか、その正体を見極める必要がある。

しかし、日産ブースの裏ハイライトとも言えるのが、「マッチのマーチ」プロジェクトである。

あの近藤真彦氏(マッチ)が、かつてCMキャラクターを務めた初代マーチ(K10型)を約40年ぶりに自腹で購入。それだけでも十分ノスタルジックだが、日産はそこにとどまらなかった。なんと日産自動車大学校の学生たちが、このマーチをレストアし、あろうことかマニュアルトランスミッションへの換装までやってのけたのだ。

往年のアイドルと旧車、そして未来のエンジニアたちが汗と油にまみれて作り上げたこの一台は、単なる展示物ではない。自動車文化の継承という、極めて人間臭いドラマの結晶だ。

もちろん、実用性を求める向きには「エクストレイル ROCK CREEK マルチベッド」という選択肢もある。タフギアのDNAを持つSUVに車中泊機能を加えたこのモデルは、週末の冒険にうってつけだ。また、EVのパイオニアである新型リーフをベースにした「日産リーフ AUTECH」も展示され、電動化時代におけるプレミアムスポーティのあり方を提示する。

さらに、SUPER GTからの引退を発表した松田次生選手へのリスペクトとして、2016年のチャンピオンマシン「MOTUL AUTECH GT-R」も鎮座する。

最新のZでシフトノブを握る妄想をするもよし、40年前のマーチに青春を重ねるもよし。西ホールの日産ブースには、新旧入り混じった「クルマ好きの魂」が渦巻いている。

トヨタ

V8ツインターボの咆哮。GR GTとGT3が示す、モリゾウの「クルマ屋」としての意地

北ホールが揺れる。モリゾウ率いるTGRが放つ、4.0L V8の怪物たち。GR GTとGT3のデモラン、そして伝説の4A-GE復刻。ここには内燃機関への愛と、未来への闘争心しか存在しない。

トヨタ(TOYOTA GAZOO Racing)のブースは、いつだって「クルマ好きの解放区」だ。

世の中が急速に無機質な移動体へとシフトしようとする中で、マスタードライバー「モリゾウ」こと豊田章男会長は、頑としてステアリングを離さない。それどころか、2026年のオートサロンにおいて、彼らはとてつもない隠し玉を炸裂させる。

主役は、先日ワールドプレミアされたばかりの新たなフラッグシップ、「GR GT」と、そのレーシングバージョンである「GR GT3」だ。

特筆すべきは、その美しいボディの下に隠されたエンジニアリングである。トヨタ初採用となるオールアルミニウム骨格に、縦置きされた4.0リッターV8ツインターボエンジン。ダウンサイジングという言葉を嘲笑うかのようなこのパッケージングは、まさにトップギア的な暴力性と、精密なレース技術の融合だ。

会場には実車だけでなく、その中身をさらけ出した「カットモデル」も展示される。アルミの溶接痕やタービンの配置を舐め回すように観察できるのは、我々のようなメカニズム・フェティシストにとって至福の時間となるだろう。

そして、1月10日(土)。幕張の屋外会場で、これらの野獣が檻から解き放たれる。

世界初公開となるデモランだ。V8サウンドが空気を震わせ、タイヤがアスファルトを噛む瞬間を目撃できる。静的な展示だけでは満足できない諸兄にとって、これは見逃せないショーとなるはずだ。

だが、トヨタの攻撃の手はこれだけで緩まない。

WRCの現場で鍛え上げられた「GRヤリス」にも、新たなコンセプトモデルが登場する。「GR Yaris MORIZO RR」や、ラリー界のレジェンドの名を冠した「GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition」など、進化の手を止めないホットハッチの姿がそこにある。

さらに、40代・50代の涙腺を刺激するのが「GRヘリテージパーツ」だ。

なんと、AE86用の「4A-GE」シリンダーヘッドとシリンダーブロックが2026年に再販されるという。さらにはA80スープラのダッシュボード試作品も展示される。過去の名車を単なる博物館の展示物にせず、「走り続けさせる」ために新品の部品を供給する。このメーカーの姿勢には、単なるビジネスを超えた文化への敬意がある。

もちろん、ダイハツと共に北ホールを埋め尽くすこの巨大ブースには、最新のソフトウェア技術や、1/43スケールモデルなどのグッズも溢れている。

だが、やはり中心にあるのは「クルマは楽しくなければ嘘だ」というモリゾウの哲学だ。9日のプレスカンファレンスで彼が何を語り、V8の爆音と共にどんな未来を見せてくれるのか。トヨタのブースは、今回も間違いなくオートサロンの台風の目となる。

シボレー

8550回転の絶叫。アメリカが放つ、自然吸気V8への最後のラブレター

中ホール6に鎮座するのは、アメリカの象徴であり、欧州スーパーカーへの刺客だ。「コルベット Z06」。8,550rpmまで回るV8自然吸気エンジンは、もはや内燃機関の文化遺産である。

かつて「アメ車」といえば、大排気量のOHVエンジンを搭載し、信号グランプリだけは速いが、コーナーでは巨体を揺らして悲鳴を上げる……そんなステレオタイプが存在した。だが、ゼネラルモーターズ(GM)ジャパンが中ホール(ホール6・エリアS)に持ち込むマシンを見れば、そんな古い偏見はタイヤスモークと共に消え去るだろう。

シボレーブースの主役は、「コルベット Z06」の最新モデルだ。

このクルマの心臓部に搭載されている「LT6」エンジンは、単なる動力源ではない。エンジニアリングの奇跡だ。5.5リッターのDOHC V8自然吸気エンジンは、過給機(ターボやスーパーチャージャー)の助けを借りることなく、475kW(646PS)を叩き出す。

だが、真に驚くべきはパワーではない。回転数だ。レッドゾーンは、なんと8,550rpm。

あのアメリカンV8が、フェラーリのような高周波の雄叫びを上げて回るのである。レーシングカー「C8.R」と並行して開発されたこのエンジンは、市販車のV8自然吸気としては世界最高クラスの回転数を誇る。環境規制が厳しくなる現代において、これほど純粋で、かつ狂気的な内燃機関を世に送り出すGMの胆力には、敬礼を送らざるを得ない。

そのパフォーマンスを支えるのは、革命的なミッドシップレイアウトだ。エンジンを背中に背負うことで得たトラクションと回頭性は、ニュルブルクリンクで鍛え上げられた足回りと相まって、世界中のサーキットでライバルたちを恐怖に陥れている。「Z06」という名は、1963年にわずか199台のみ作られたレース用オプションに由来するが、その血統は最新モデルにおいても、1ミリも薄まることなく継承されている。

今回のブースでは、専用アクセサリーでさらに美しさと個性を磨き上げたスペシャルモデルも展示される。ただし、注意が必要だ。この極上のアメリカン・エンジニアリングを間近で拝むためのブース入場は、事前予約制となっている。

これは、ただ混雑を避けるためではない。選ばれし者だけが、そのコクピットに座り、アメリカの夢を感じることができるという演出だ。事前登録した先着2,000名には限定のオリジナルステッカーがプレゼントされるというが、そんなオマケがなくとも、このエンジンを見るためだけに予約する価値はある。

EVシフトが叫ばれる昨今、大排気量の自然吸気エンジンをレッドゾーンまで回す行為は、ある種の背徳的な快楽だ。シボレーブースで、その罪深き魅力に溺れてみてはどうだろうか。

BYD

黒船の正体は、愛らしい「ラッコ」だった? 軽EV市場に激震走る

ホール6で目撃せよ。中国の巨人が放つ、日本の聖域「軽自動車」への回答。その名は「RACCO」。スーパーハイブリッドSUVと共に、BYDの全方位戦略がベールを脱ぐ。

BYD(Build Your Dreams)。この中国のバッテリー王が、世界中の自動車メーカーを震え上がらせている事実は、もはや説明不要だろう。彼らの強みは、圧倒的な垂直統合によるコスト競争力と、恐ろしいほどの開発スピードだ。

これまで日本市場に対しては、ATTO 3やDOLPHINといったグローバル戦略車でジャブを放ってきた彼らだが、今回のオートサロン(ホール6)で、ついに懐深くへ強烈なボディブローを打ち込んできた。

その拳の名前は、「BYD RACCO(ラッコ)」だ。

冗談ではない。本当に「ラッコ」である。

2026年夏の発売を予定しているこのクルマは、なんと「軽EV」だ。日本の道路事情が生んだガラパゴスであり、同時に最強の実用車規格である軽自動車市場に、BYDが真正面から参入する。

「ラッコ」という、いかにも愛らしい、海に浮かんで貝を割っていそうなネーミングに騙されてはいけない。これは、日本の軽自動車市場を支配してきた国産メーカーに対する、極めて戦略的かつ脅威的な挑戦状である。バッテリー技術を知り尽くした彼らが、日本の厳しいコスト制約とサイズ制限の中で、一体どのようなパッケージングと航続距離を実現してきたのか。参考出品とはいえ、この小さな巨人の周りには、国産メーカーのエンジニアたちが眉間に皺を寄せて集まるに違いない。

そしてもう一つの主役が、「BYD SEALION 6」だ。

こちらは2025年12月に発売されたばかりのSUVだが、注目すべきはBEV(純電気自動車)ではなく、「スーパーハイブリッド」と銘打たれたPHEV(プラグインハイブリッド)である点だ。

「EV一本槍」と思われがちなBYDだが、彼らは現実的な解も持っている。長距離移動の不安を払拭しつつ、モーター駆動の気持ちよさを享受できるこのモデルは、日本のユーザーの心理的ハードルを巧みに下げに来ている。

ブースには他にも、ハイエンドセダン「SEAL」や、日本初公開となる「SEALION 7」など計6モデルが並ぶ。さらに「テックゾーン」では、彼らのコア技術であるブレードバッテリーやプラットフォームのモックアップも展示される。なぜ彼らがこれほど速く、安く、高性能なクルマを作れるのか。その秘密の一端を垣間見ることができるだろう。

可愛い顔して市場を食い荒らすラッコと、現実路線で攻めるトド(アシカ)。BYDの動物園は、決して子供騙しではない。日本の自動車市場が直面する「黒船」の真の姿を、その目で確認すべき時が来た。

スズキ

ジムニーが「狩り」に出る。モンハンの世界に迷い込んだ小さな本格オフローダー

東ホール7に現れたのは、ゲームの世界か現実か。スズキとカプコンが手を組んだ「モンスターハンター」仕様のジムニーと、S耐を戦い抜いたスイフトスポーツ。遊びを極めた浜松の職人芸を見よ。

浜松のスズキというメーカーは、時として我々の想像の斜め上を行く。「真面目な実用車」を作っているかと思えば、突然「少年の夢」をそのまま具現化したようなマシンを放り込んでくるからだ。東ホール7(スズキブース)のテーマは「Life with Adventure」。だが、その冒険のスケールは、地球上だけに留まらないようだ。

今回の目玉は、なんとカプコンの『モンスターハンター』とのコラボレーションだ。

その名も「JIMNY NOMADE MONSTER HUNTER WILDS Edition」。

名前は少々長いが、コンセプトは極めてシンプルかつ強烈だ。「もしモンハンの世界にSUZUKIがあったら」。

これは、全男子が一度は夢見る妄想を、メーカー自身が本気でやってしまった一台である。ゲーム内の「簡易キャンプ」をモチーフにしたというその出立ちは、単なるキャラクターを貼り付けた「痛車」とは訳が違う。広大な砂原を駆け抜け、未知の巨大生物と対峙するための「ギア」としての説得力が、ジムニー本来の機能美と見事に融合しているのだ。

さらに憎いのが、隣に二輪の「DR-Z4S」も並んでいることだ。こちらもモンハン仕様で、ゲーム内の相棒「セクレト」をモチーフにしている。四輪と二輪の双方で世界的な名声を持つスズキだからこそできる、反則級のコンビネーションである。

もちろん、現実世界(リアル)での冒険も忘れていない。

「新型 XBEE Nature Photographer」は、その名の通りネイチャーフォトグラファーのための相棒だ。タフでありながら上質なカスタマイズは、泥にまみれてシャッターチャンスを待つ大人の美学を感じさせる。

一方、「SUPER CARRY WORK & PLAY PRO」は、軽トラという究極の実用車を、仕事にも遊びにも使える「ベース基地」へと変貌させた。荷台に機能性を詰め込むことに関して、スズキの右に出る者はいないだろう。

そして、硬派な走り屋諸兄には「スイフトスポーツ スーパー耐久レース仕様」が刺さるはずだ。

スーパー耐久シリーズ2025を戦い抜いた実車が、戦いの痕跡もそのままに展示される。大排気量のライバルたちを相手に、軽量ボディとハンドリングだけで渡り合うその姿は、現代における「ジャイアントキリング」の象徴であり、スズキのエンジニアリングがコンペティションの最前線で磨かれている証拠だ。

ゲームの世界で狩りに出るか、サーキットでタイムを削るか、あるいは軽トラでソロキャンプを極めるか。スズキのブースには、小さな車体に詰め込まれた「人生を遊び尽くすための哲学」が溢れている。

ホンダ

「デートカー」の伝説は、GTマシンへと転生した。HRCが仕掛ける“赤き”反撃

中ホールが真紅に染まる。HRCが手掛けた究極のシビック タイプRと、復活したプレリュードの「戦闘形態」。ホンダのスポーツDNAは、ハイブリッド時代でも沸騰し続けている。

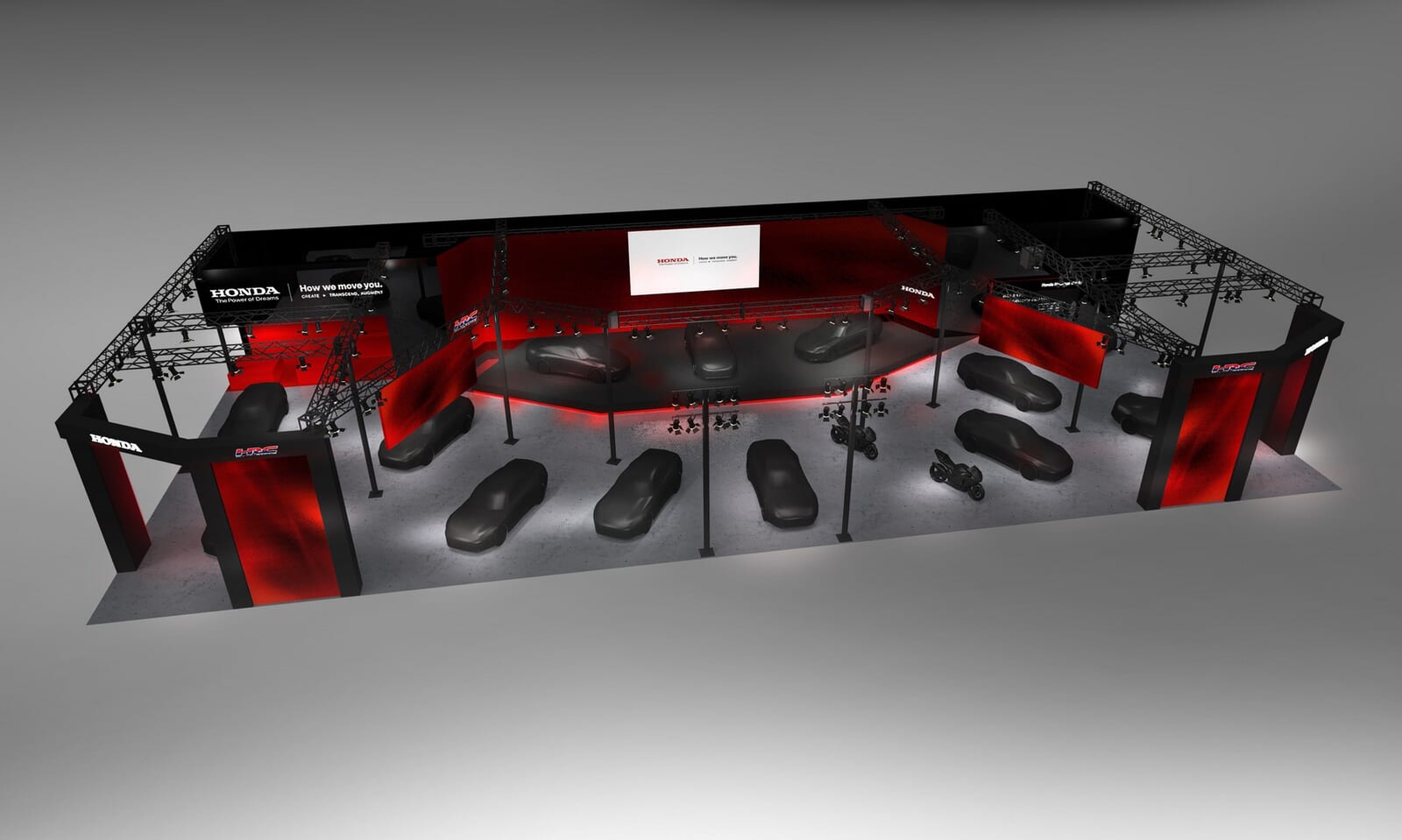

ホンダ(本田技研工業)という会社は、時として狂気じみた情熱を見せる。「走る実験室」と自称する彼らが、中ホール(小間番号432)に築き上げたのは、まさにその実験室の扉を開け放ったような空間だ。テーマは直球勝負の「Honda Sports DNA」。ブース全体を赤く染め上げ、我々の視覚本能を刺激してくる。

今回の主役は、間違いなく「HRC(株式会社ホンダ・レーシング)」の紋章を掲げた2台のコンセプトモデルだ。

まずは「CIVIC TYPE R HRC Concept」。

現行のシビック タイプRですら、ニュルブルクリンクでFF最速を争うモンスターだというのに、ホンダのレーシング部門であるHRCは満足しなかったらしい。彼らはモータースポーツの現場で得た知見をフル投入し、このハッチバックを「究極のピュアスポーツ」へと研ぎ澄ませた。空力、冷却、そしておそらく足回り。レーシングカーのエンジニアが定規ではなく感覚とデータで線を引いたそのディテールは、公道走行可能なツーリングカーというより、ナンバープレートのついた兵器に近い。

そして、往年のファンを驚愕させるのが「PRELUDE HRC Concept」だ。

2025年9月に復活を遂げた「プレリュード」。かつてはデートカーの代名詞として一世を風靡したスペシャリティクーペだが、現代のプレリュードは甘いデートのためだけのクルマではないようだ。HRCパーツで武装されたその姿は、かつての優雅さをかなぐり捨て、アスファルトを食らうための獰猛さを剥き出しにしている。

その証拠に、隣には2026年のSUPER GTを戦う新型GT500マシン「Honda HRC PRELUDE-GT」**が鎮座している。デートカーから、国内最高峰レースの主力戦闘機へ。この劇的な転身こそ、ホンダらしい予想外のエンジニアリングドラマだ。

もちろん、現実的な選択肢にも抜かりはない。

「CIVIC e:HEV RS Prototype」は、ハイブリッドであるe:HEVにスポーティーグレード「RS」を設定したモデルだ。注目すべきは、プレリュードに続き搭載される新制御技術「Honda S+ Shift」。2ペダルのハイブリッドでありながら、ドライバーの意思にシンクロした変速フィールを提供するというこの技術は、エコ一辺倒になりがちな電動化時代に対する、ホンダなりの「抵抗」であり「解答」だ。

さらに会場には、かつてのNSX-GTのモノコックをそのまま活用したレーシングシミュレーターも設置されるという。本物のGTマシンのコクピットに潜り込めるチャンスなど、そうそうあるものではない。

赤いブースの中で、シビックとプレリュードが放つ殺気。それは、ホンダが「エンジン屋」から「パワーユニット屋」に変わろうとも、その根底に流れる血液の温度は変わっていないことを証明している。

Hyundai

EVはロックだ。MIYAVIのギターがIONIQ 5を「アンプ」に変える

静寂だけがEVの美徳ではない。世界的ギタリストMIYAVIと共鳴した「IONIQ 5」が放つ熱量と、レトロな旅へ誘うスモールEV「INSTER」。Hyundaiが示す、自由へのプラグイン。

EV(電気自動車)と聞いて、静かでクリーンで、少し退屈な未来を想像するなら、Hyundaiのブースに行くといい。彼らは今回のオートサロンで、その固定観念を大音量のロックサウンドで粉砕しようとしている。

テーマは「Plug into Freedom」。

象徴的なのが、世界的ギタリストMIYAVI氏とコラボレーションした「IONIQ 5 特別コンセプトカー」だ。

このクルマは、単なる移動手段ではない。MIYAVI氏のロックサウンドにインスパイアされ、ラゲッジスペースになんとギターアンプをビルトインしている。Hyundaiが誇る外部給電機能(V2L)を、「家電を動かすため」ではなく「魂を震わせる音を鳴らすため」に使ったのだ。

EVならではの圧倒的な静粛性があるからこそ、そこで鳴らされるサウンドはより純粋に、エモーショナルに響く。静寂と轟音。この矛盾する要素を「Plug into(プラグを繋ぐ)」することで融合させ、クルマを表現のステージへと変貌させる。この発想の転換こそ、Hyundaiの恐るべきダイナミズムだ。会場では、IONIQ 5とMIYAVI氏の新曲がシンクロするスペシャル映像も初公開されるというから、視覚と聴覚でその哲学を体感できるだろう。

一方で、リラックスした時間を求める向きには「INSTER(インスター)コンセプトカー」が用意されている。

「INSTER Retro Traveler」と名付けられたこのモデルは、先進的なスモールEVを、どこか懐かしいペールブルーのレトロカラーで仕立て直した。「私の特別なバディ」というコンセプト通り、日常の足として使い倒せるサイズ感でありながら、週末はリゾート気分でどこか遠くへ行きたくなるような、心地よい空気を纏っている。

激しいロックで情熱を解放するIONIQ 5と、レトロな装いで心を解き放つINSTER。

Hyundaiのブースにあるのは、単なるバッテリーとモーターの集合体ではない。電気がもたらす「自由」の形だ。アンケートに答えれば限定タグキーホルダーが手に入るというが、それ以上に、EVという新しい楽器の可能性を持ち帰ることができるはずだ。

SUBARU

青から黄色へ? STIが仕掛ける「サンライズイエロー」の衝撃と、S耐参戦の秘密兵器

六連星のブースが、鮮烈な「サンライズイエロー」に染まる。レヴォーグとWRX S4の特別仕様車、そしてインプレッサのSTIチューン。スバリストの魂を揺さぶる「安心と愉しさ」の最前線を見よ。

SUBARUといえば「WRブルー」一択だと思っているなら、その認識はアップデートが必要だ。今回のSUBARU/STIブースは、我々の網膜を焼き尽くすような鮮烈な黄色、「サンライズイエロー」で攻勢をかけてきた。

メインステージに鎮座するのは、「LEVORG STI Sport R-Black Limited Ⅱ STI Performance」と「WRX S4 STI Sport R-Black Limited Ⅱ STI Performance」の2台だ。

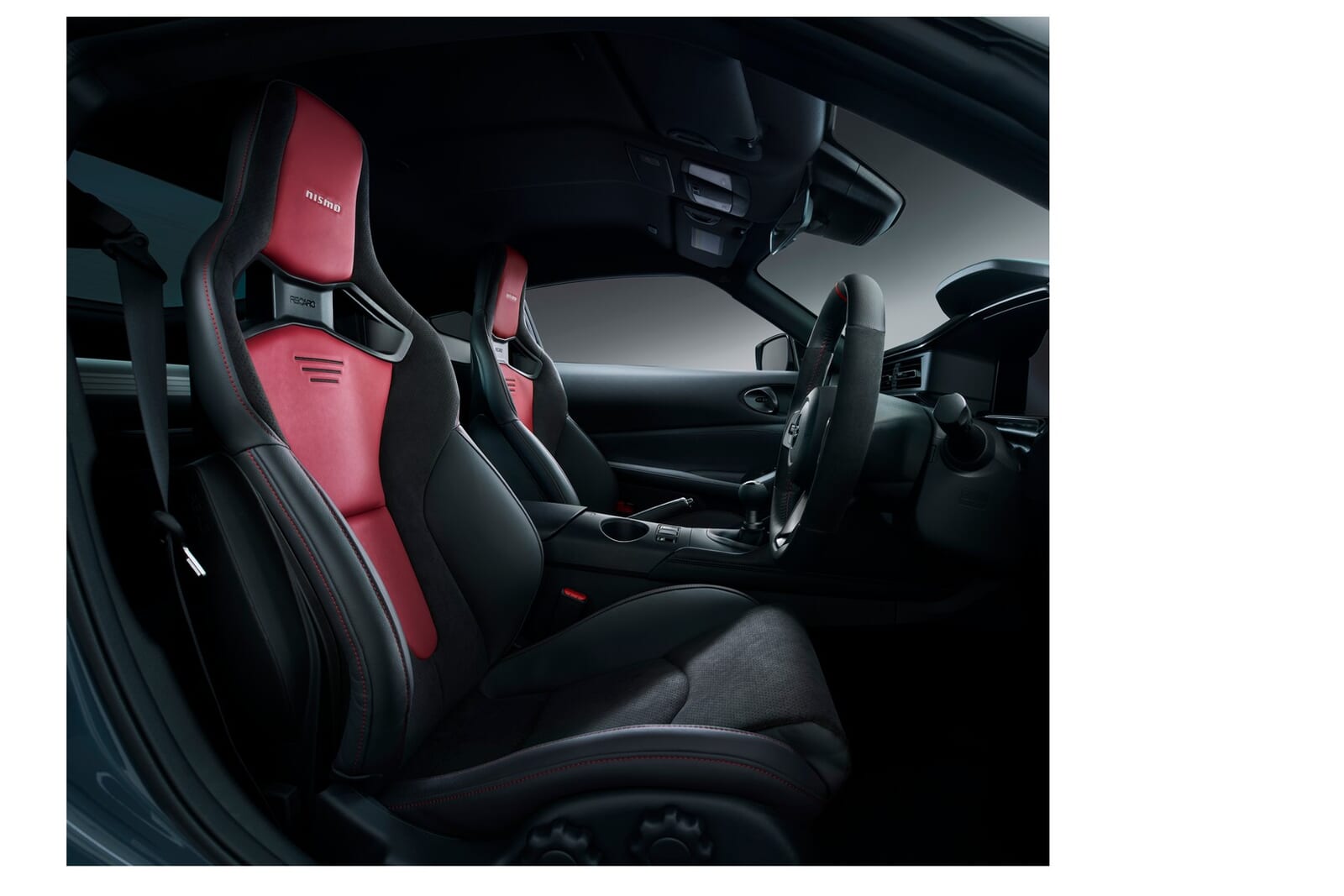

名前が長くて舌を噛みそうだが、中身は極めて明快である。ハイパワーな2.4リッターターボを積む最上位グレードをベースに、特別色のイエローを纏い、足元やミラー、ルーフアンテナなどをマットブラックやブラック塗装で引き締めた。インテリアにはイエローのアクセントが入ったレカロシートが奢られている。

だが、トップギア読者諸兄が注目すべきは、車名末尾の「STI Performance」の部分だ。単なる色替えのコスメティック・チューンではない。STIが開発したフレキシブルタワーバーやドロースティフナーといった、シャーシをしなやかに引き締める機能パーツが組み込まれている(と思われる)。直進安定性と回頭性という、相反する要素を「あちらを立てればこちらも立つ」状態にする魔法。それをイエローのボディで主張するとは、なかなかの自信だ。

そして、実用的なハッチバックにもSTIのメスが入った。

「IMPREZA ST-H STI Performance Edition PLUSパッケージ装着車」は、インプレッサのST-Hグレードをベースに、モータースポーツで鍛えたパーツを投入。スポーティでありながら、普段使いでも角の取れた「しなやかな乗り心地」を実現しているという。これは、家族を説得できるチューニングカーとして最強の選択肢かもしれない。

しかし、エンジニアリングの真髄はレース車両にある。

2026年のSUPER GTを戦う「SUBARU BRZ GT300」や、全日本ラリー参戦の「WRX VBH」が並ぶ中、最も謎めいているのが「スーパー耐久シリーズ2026 新参戦車」だ。

詳細は伏せられているが、SUBARUがS耐という「走る実験室」に持ち込むからには、カーボンニュートラル燃料への対応や、次世代のパワートレイン技術が隠されているに違いない。

エンジニアたちが、この黄色いマシンの裏側にある「真面目すぎるほどの情熱」を語ってくれるはずだ。スバルのブースには、見た目の派手さとは裏腹に、実直な機械屋の魂が宿っている。

【東京オートサロン2026】世界屈指のカスタムカーの祭典、1月9日開幕 幕張メッセが「エンジニアリングの熱狂」に包まれる3日間

公道F1カー頂上決戦 AMG ONE vs ヴァルキリー/ディアブロ/日本のガレージ:トップギア・ジャパン 070

このクルマが気になった方へ

中古車相場をチェックする ![]()

ガリバーの中古車探しのエージェント

![]()

今の愛車の買取価格を調べる カーセンサーで最大30社から一括査定

![]()

大手を含む100社以上の車買取業者から、最大10社に無料一括査定依頼

![]()

新車にリースで乗る 【KINTO】

安心、おトクなマイカーリース「マイカー賃貸カルモ」

年間保険料を見積もる 自動車保険一括見積もり