プジョーは、物理的な接続を排した四角いステアリング「ハイパースクエア」を、次期208に搭載すると発表した。単なるコンセプトカーの奇抜なアイデアではなく、自動運転時代を見据えた必然の進化だという。その革新的なシステムは、我々の運転をどう変えるのか。トップギアがそのプロトタイプを試す。

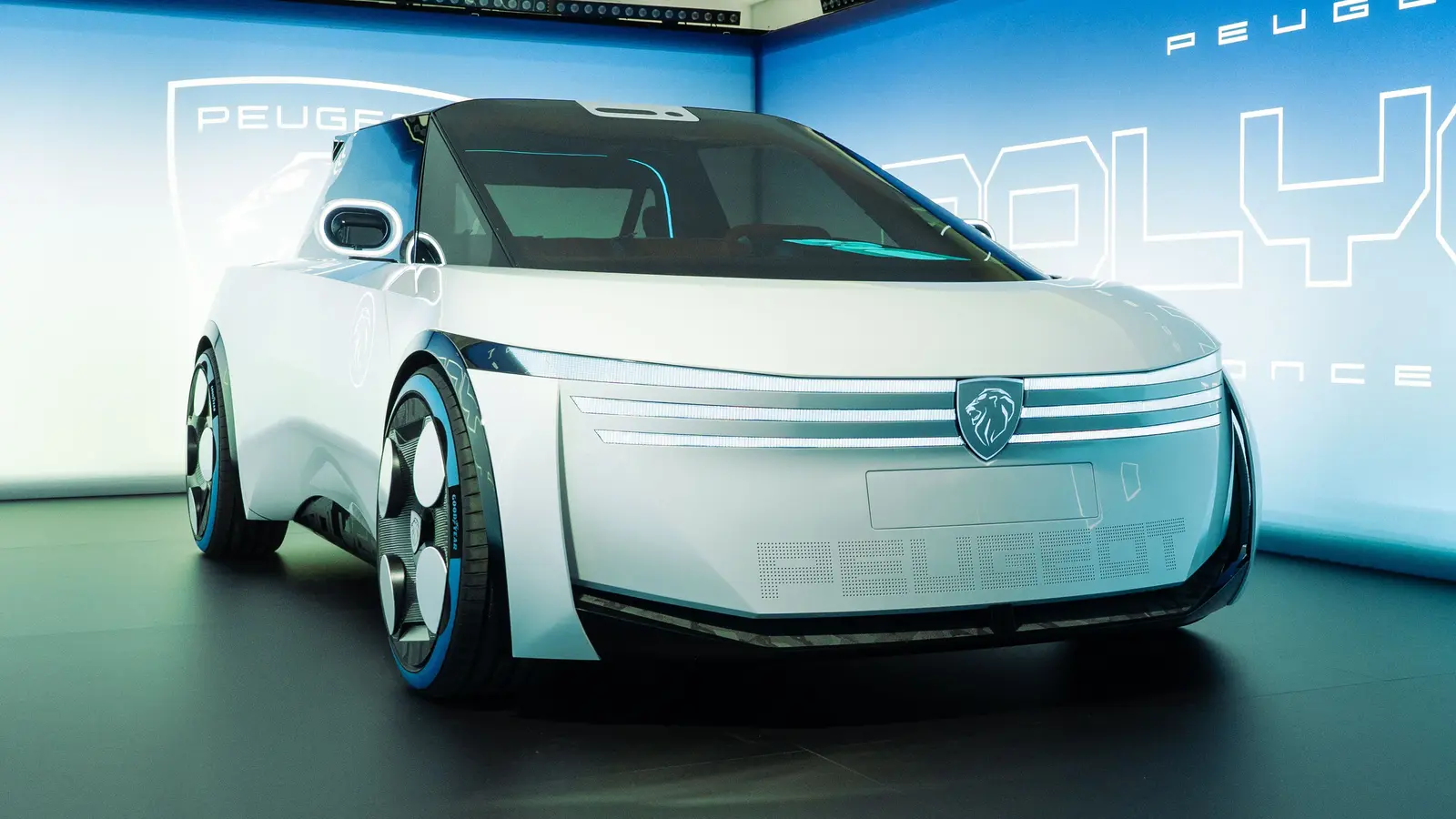

まともなコンセプトカーの例に漏れず、プジョーの新型ポリゴンにも、デザイナーのキャットウォークのような狂気じみた要素が散見される。したがって、フロントタイヤと物理的に一切接続されていないその長方形のステアリング「ホイール」を、単なるまた別のファンタジーだと解釈しても許されるだろう。だが、そうではないのだ。

ステアバイワイヤ(※1)は可能性の話ではない。それは不可避である。遅かれ早かれ、車はステアリングが完全に自動で動くほどの自動運転技術を搭載することになるだろう。Waymoやテスラのロボタクシーの場合、すでにそうなっている。しかし、ステアリングホイールが電子機器の命令一下、ゾンビのようにバタバタと動き回る様には、どこか芝居がかっていて、率直に言って馬鹿げている。そうなるのは、ホイールがハードウェア、つまりコラムで接続されているからだ。

したがって、進むべき必然の方向性は、コラムを廃止することである。我々が運転している時は、ホイールはホイールとしての役割を果たす。そして車が運転している時は、そうではない。実際、多くのコンセプトカーには、人々のためのスペースをより多く確保するために、ダッシュボードの小さな区画に折りたたんで収納できるホイールが備わっている。

しかし、我々が運転している時でさえ、この接続されていないステアリングは、実に多くの可能性を提示してくれる。それは、実質的なステアリングレシオを変更できるのだ。だから、高速道路での高速走行時には感度を鈍くし、車線を維持しやすくする。しかし、駐車速度では、送りハンドルなしでロック・トゥ・ロックまで回せる。

比較的穏やかなレシオのコンフォートモードもあれば、車がより活発になるスポーツモードも設定できる。あるドライバーにとっての「活発」が、別のドライバーにとっては「神経質」になることもあるが、好みに合わせて調整できるのであれば問題ない。

それはトルクステアや、ポットホールや路面の隆起からの衝撃をフィルタリングし、さらには横風の乱れに対して車が自己補正することさえ可能にする。最後に、ステアリングの補正をESPにプログラムすることもできるだろう。そうすれば、もしあなたがカウンターステアをうまく当てられなくても、車が自分でやってくれるのだ。

もしホイールをぐるぐる回す必要がないのなら、ホイールは実際にホイールである必要はない。テスラ サイバートラックもステアバイワイヤを採用しており、四角いホイールを備えている。インフィニティは10年前にQ50でこのシステムを導入したが、ホイールは従来型だった。

プジョーは今、その道を突き進み、デザイナーに長方形、少なくとも巨大化したスマホのような角の丸い物体を作らせた。彼らはそれを「ハイパースクエア」と呼んでいる。(念のために言っておくと、サイバートラックとは異なり、テスラ モデルSのヨークハンドルは従来のステアリングシステムに接続されている。だからこそ、誰もが認める大失敗作なのである)

オーケー、「ハイパースクエア」のグリップは「スクエア(四角)」という定義を少々拡大解釈しているが、ここは話を進めよう。その形状は、下部でドライバーの脚をかすめたり、上部でドライバーのディスプレイを隠したりすることを避けている。中央のボスにはより多くのコントロールスイッチを置くスペースがあり、それらは驚くほど親指で操作しやすい。リムの裏側は起伏に富み、親指をかける穴もあるため、持ち心地が良く、自分に合ったいくつかの異なる方法で握ることができる。全体として、ドライビングポジションの調整範囲が広がり、キャビンスペースを解放する。

コンセプトカーのポリゴン(上)が示すように、プジョーは再び、大きなイノベーションの媒体として小型車を選んでいる。ガルウィングドアや奇抜なシートといった、非現実的なコンセプトカーの定番要素の向こう側を見つめ、少し目を細めれば、ポリゴンは次期208のある種のプレビューであることがわかる。そして、この208こそが、ハイパースクエアを搭載する最初の量産車となるのだ。登場は2027年と予想される。

205以来、プジョーはその次の方向性をスーパーミニ(※2)を通じて示してきた。新世代のデザインと技術がSクラスで発表され、その後ラインナップの下位モデルへと浸透していくメルセデスとは違うのだ。低い位置の小径ホイールと高い位置のメーターポッドというiコックピットを導入したのは、2012年のプジョー 208だった。現行208は、内燃機関(ICE)か電気駆動かを選べる最初のプジョー車だった。

「これは我々のクワトロになり得るかもしれません」と、プジョーのボス、アラン ファヴェイ(下)はハイパースクエアについて語る。彼が言いたいのは、必ずしも同社の全車種に搭載されるわけではないが、間違いなく多くの車種に搭載される特徴的な機能になるということだ。それは次期208でデビューし、当初はEV版のみだが、後にはICEにも、そしてプジョーの全ラインナップに展開される。「我々の計画は、これが本当に人気を博した場合にのみ機能します」と彼は言う。なぜなら、そうでなければ、コストがかかりすぎるからだ。

新しいハードウェアはかなり単純明快だ。ステアリングラックは、デジタル制御された12Vモーターによって駆動される。いや、実際には2つのモーターによってだ。そうすれば、一つが故障しても予備がある。故障? ここは「冗長性(※3)」と呼んでおこう。

一方、ハイパースクエア自体のすぐ前方、ダッシュボード内に隠されているのは、ドライバーの手にフィードバックを提供する小型モーターだ。ラック付近のセンサーがホイールからの力を測定し、システムはグリップの喪失を知らせる力の複製をドライバーに送ることができる。望ましくない振動やトルクステアを送ることなく、だ。

ラック部分とキャビン部分の間には、ワイヤー以外の接続はない。これにより、パワートレイン周り(ICEでもEVでもあり得る)のパッケージングが容易になり、騒音の侵入経路を塞ぎ、左ハンドルと右ハンドルの切り替えも簡単になる。通常のステアリング設定と比べて、著しく多くの電力を消費したり、重量が増えたりすることもない。

コストは? それほど悪くない、と彼らは言う。いくつかの機能やプログラミングにはプジョーの多くの知的財産が含まれているが、アクチュエーターはサプライヤーからのものであり、そのサプライヤーは他のメーカーにも販売することでセットアップコストを分散させるだろう。確かに、前輪のステアバイワイヤは、四輪操舵(4WS)よりも安価だ。そして4WSがもたらすのは、その利点のほんの一部を、より穏やかにしたバージョンに過ぎない。

ハイパースクエアは、それを中心に設計されたコックピットで最もよく機能するが、ここで私がテストしているのは、そうではないものだ。これは、ステアバイワイヤを組み込むために改造されたE-2008のミュール(※4)である。比較のために、他は全く同じ仕様の、通常のホイールとラックを備えたショールームのE-2008も用意した。

操作速度では、ハイパースクエアをわずか170度回すだけで、直進からフルロックまで到達する。手を交差させるだけだ。送りハンドルは不要。そこで、垂直駐車スペースから道路に出ると、案の定やりすぎてしまい、縁石に突っ込みそうになる。最初の急なカーブや交差点も少し奇妙だ。車の後部がキャスターの上で外側に滑り出していくような感じがする。それを10分ほど続け、スラロームと駐車テストをいくつかこなすと、もはや単に楽なだけでなく、かなり自然に感じられるようになった。その後、標準車を運転すると、まるでステアリングラックが使い古した下着のゴムでホイールに繋がっているかのように感じられた。

とはいえ、駐車速度でステアリングを回すのは、ほとんど先進国の悩みのようなものだ。この問題をわずかに楽にするためだけに、運転が実際に楽しい速度域で奇妙なステアリングに我慢しなければならないとしたら、かなり腹が立つだろう。

そこで、もっと速度を上げてみよう。私は、たまたまよく知っている自動車業界のテストトラックにいる。ここにはまともなストレート、ほとんどの速度域に対応するロングコーナー、石畳やブツブツのアスファルトの区間、そして車が伝えてくる情報を信頼できるか試される、いくつかの先の見えない丘がある。

高速コーナーでは、この高度にデジタル化された体験に最も戸惑うと予想していた場所だったが、驚くほど自然だ。車を正確に配置でき、手のひらを通じてフロントタイヤのグリップを実感できる。高速ストレートでは真っ直ぐ走り、センターの座りも良い。

高速域のコンフォートモードでは、レシオは21対1だ。つまり、フロントホイールを垂直軸周りに1回転させるには、ステアリングを21回転させなければならない。(もちろん、ロックストップに当たるのでそこまで回ることはない。これは単にステアリングレシオの測定方法だ)。ほとんどの通常のステアリングは約15:1で、これはハイパースクエアのスポーツモードでの高速域のレシオに相当する。駐車速度でのハイパースクエアは、5:1というクイックさだ。

低速コーナーの一つは、出口の路面が荒れている。私はアクセルを床まで踏み込んでいる。改造されていない標準のE-2008を含むほとんどの車では、ステアリングホイールを通じてゴロゴロとした振動が伝わってくるだろう。しかし、ここではない。バイワイヤシステムがこれをフィルタリングするため、すべてが穏やかに感じられる。まるで、より大きく、より高品質な車のようだ。

しかし、まだ完璧ではない。あるいは、私がまだ完全に慣れていないだけか。急カーブのためにブレーキングすると、いつも切り込みすぎてしまう。これは、車が減速するにつれてステアリングがよりダイレクトになるからだ。だから、手の位置を固定していても、速度が落ちるにつれてフロントホイールがより鋭く切れる。まるで車が外側のフロントタイヤに膝をついて、過度にインに入り込んでいるように感じる。

助手席に座っているのは、プジョーのエンジニア、アルチュール メジー(下)だ。彼はこのシステムの開発に8年間を費やしており、タイトなコーナーへの進入方法に対する私の即席の批判にも、驚くほど冷静に見える。彼が言うには、そう感じるのはこれが単なるミュールだからだという。アンチロールバーやブッシュが、ステアリングの新しい挙動に合わせて再設定されていないため、同期していないのだ。彼の言わんとすることは理解できる。なぜなら、コーナーから加速する際、ステアリングがより間接的になっていく時には、逆の感覚を予想するが、それは自然に感じられるからだ。おそらく、ロールの変化率が低いからだろう。

我々が運転している間、計器類に報告すべきことは何もなかった。それらは間違いなく、ハイパースクエアユニットの平らな上部を活用するために再設計されるだろう。プジョーは、ダッシュボードの上で回転するドラムを持つコンセプトを示しており、ポリゴンはダッシュボード上部のミラーにあるマイクロLEDのマトリックスによって、ディスプレイをフロントガラスに投影する。

プジョーはまた、ハイパースクエア自体のコントロールについても口を閉ざしている。4つの円の縁は、音量やクルーズコントロールなどの操作部になり得る。現時点では、ハイパースクエアの背後に回生パドルはないが、エンジニアによれば、付けられない理由はないという。

メジーがこのシステムに費やした8年間は、彼のキャリアのほぼ全てだ。彼はまだ20代である。彼はこのシステムで、何人かの訓練を受けていない一般のドライバーの助手席に乗ってきたが、最も適応が速いのは、ゲームをたくさんやってきた若いドライバーだと言う。確かに、キーパッドやジョイスティックで操縦したことがあるなら、これは全く普通に感じられるだろう。

そして実際、それはアーケードゲーム機としての車の可能性を開く。車が駐車している時、ハイパースクエアはホイールから切り離されているため、モーターによって中央位置に戻される。だから、車のタッチスクリーンでプレイするドライビングゲームのコントローラーとして、簡単に機能することができるのだ。

これこそが、プジョーのCEO、アラン ファヴェイが、これが極めて重要なシステムだと考える理由である。それはプジョーを、未来の車を買う世代にとって意味のある存在にする。「我々は自動車の未来において役割を担っているのです。20年後には、誰もがこれを提案しているでしょう」

【補足事項】

※1 ステアバイワイヤ (Steer-by-wire): ステアリングホイールとタイヤ(操舵輪)を機械的に接続せず、電気信号で操舵を行うシステム。

※2 スーパーミニ (Supermini): 主にヨーロッパで使われる自動車の分類で、Bセグメントに相当する小型ハッチバック車を指す。プジョー 208やトヨタ ヤリス、ホンダ フィットなどがこれにあたる。

※3 冗長性 (Redundancy): システムの一部に障害が発生しても、システム全体の機能を維持できるように、予備の装置や回路をあらかじめ組み込んでおくこと。航空機や重要なインフラで用いられる考え方。

※4 ミュール (Mule): 新しい技術やコンポーネントをテストするために、既存の車のボディを被せて作られる開発用の実験車両。

プジョーが起こすステアリング革命「ハイパースクエア」 パワステ以来の発明か、それともただの奇策か?

400号記念:UK400マイルロードトリップ/フェラーリ F80/フェラーリハイパーカー:トップギア・ジャパン 069

このクルマが気になった方へ

中古車相場をチェックする ![]()

ガリバーの中古車探しのエージェント

![]()

今の愛車の買取価格を調べる カーセンサーで最大30社から一括査定

![]()

大手を含む100社以上の車買取業者から、最大10社に無料一括査定依頼

![]()

新車にリースで乗る 【KINTO】

安心、おトクなマイカーリース「マイカー賃貸カルモ」

年間保険料を見積もる 自動車保険一括見積もり

=海外の反応=

「俺に言わせりゃ、車輪の再発明(※無駄なこと)に聞こえるだけだな」

「これがモータリングの未来かって?

答えはノーだ。俺のTEDトークに来てくれてありがとう」

↑「いや、これがモータリングの未来だよ。絶対に手を出さないと思ってたようなブランドでさえ、この技術に取り組んでる。

ここでの課題は、キャビン側のアクチュエーターをいかに小さく、かつパワフルにするかだ。テスラのは基本的にダイレクトドライブで、ファナテック製なら300ユーロくらいからシムレース用に買える。でも、それは重くてかさばるし、テスラのはステアリングにラグがあって、フィードバックも不気味なほど少ない。

メーカーとしての報酬は、ドライバーに合わせて車のフィーリングを本当にチューニングできることだ。多くのブランドが様々なドリフトアシスト機能でやろうとしているように、ほとんどズルができる。「君は世界一のドライバーだ」とか「この車は絶対にアンダーステアを出さない」とかいう考えを売り込めるんだ」

↑「課題ってのは、客がこれを一目見て、そのままディーラーから出て行っちまうことだと思うがね」

「これなら、ほとんど追加コストなしで、ステアリングホイールを左にも、真ん中にも、右にも付けられるな」

「これはただフランス人が「フランス人らしく」やってるだけだ。論理もなければ、常識もない。「まあ、できるし…」ってだけ。やるべきじゃなかったんだよ」

「安全性への影響は計り知れないだろうな。衝突時に頭を打ち付ける、ダッシュボードから突き出た硬い棒がなくなるんだから。衝撃吸収ゾーンの再設計を可能にして、深刻な衝突でも生存率を高められるかもしれない。

それだけじゃなく、コントローラーを左右どちらに取り付けるかも、ホイールとの機械的なリンクがないから、シンプルで安価になる。もしうまく機能すれば、ウィンウィンだよ」

「オースチン アレグロ(※四角いハンドルで有名だった英国の旧車):何十年も時代を先取りしてたんだな」

「ステランティス製だろ。

信頼性への期待値は低いな。

どうせ何回かリコールがかかって、ステランティスが部品待ちしてる間、ドライバーは数ヶ月間運転を控えるよう勧告されるのがオチだ。

結構だよ」